El 23 de enero: la fecha que todos usan y casi nadie se atreve a pensar

La nostalgia es cómoda, pero no produce cambios. Ninguna libertad llega por acumular aniversarios; llega cuando el lenguaje político deja de depender de los fantasmas y empieza a hablar del futuro.

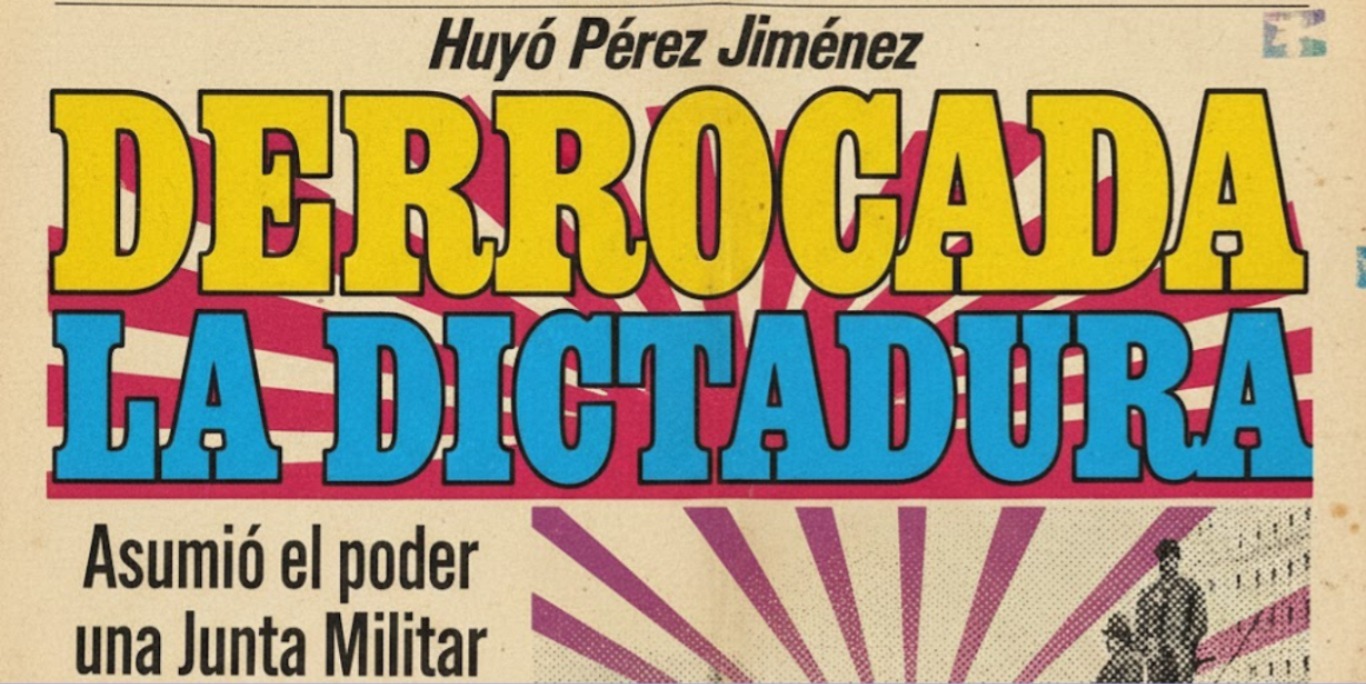

En Venezuela hay fechas que no se recuerdan: se recitan. Se invocan como si la historia fuera un espectro abstracto que convoca espíritus. El 23 de enero es una de ellas. Cada año reaparece puntual, como un ritual cívico sin asombro: marchas, discursos, columnas solemnes, hilos en redes sociales que comienzan con “un día como hoy” y terminan, invariablemente, en una comparación mecánica entre 1958 y el presente. Cambian los nombres; no las frases. Muda la coyuntura; permanece el libreto.

El problema no es conmemorar el 23 de enero. El problema es haberlo convertido en consigna, en comodín histórico apto para todo uso: legitimar, protestar, acusar, prometer, advertir. Una fecha que pretende explicarlo todo y que, al final, ya no explica nada.

Hoy el 23 de enero funciona menos como memoria y más como recurso narrativo. La narcotiranía lo presenta como “insurrección popular” para reforzar su gastada épica de resistencia y soberanía recientemente intervenida, bombardeada y extraída; las oposiciones lo invocan como precedente fatal de una transición siempre inminente y nunca presente; los articulistas lo celebran como el día en que “Venezuela despertó”. En las redes sociales circula entre la nostalgia, el sarcasmo y el hastío: memes, paralelos forzados y una pregunta que regresa sin respuesta clara: ¿y ahora qué?

La comparación entre 1958 y el presente se ha vuelto un reflejo condicionado. “Estamos peor que Pérez Jiménez”, dicen unos. “Esto se parece a la dictadura”, afirman otros. Pero comparar no es pensar, y repetir una analogía no equivale a comprender un proceso. El 23 de enero ocurrió en un país con partidos organizados, con activismo político de clandestinidad —de ese que se hacía sin redes sociales—, con sindicatos activos, una Fuerza Armada fracturada, una élite política con capacidad de negociación —con todos sus límites— y una sociedad que aún creía que el futuro era un territorio por conquistar, no un simple espacio de supervivencia.

Nada de eso existe hoy en iguales términos. Insistir en la equivalencia no es arrojo histórico: es comodidad narrativa, pereza intelectual envuelta en solemnidad.

El abuso del 23 de enero revela algo más hondo: la dificultad de pensar el presente sin refugiarse en el pasado. La efeméride ofrece una ventaja emocional nada despreciable: permite indignarse con decoro, ubicarse moralmente en el “lado correcto de la historia” y eludir el ejercicio más incómodo de todos: asumir la complejidad del ahora. Hablar de 1958 resulta más llevadero que hablar de una economía hecha trizas, de una sociedad exhausta, de una diáspora que ya no espera señales, sino documentos. Es más fácil invocar a Betancourt que discutir cómo se recompone hoy una noción mínima —y maltrecha— de ciudadanía.

En las redes sociales esta tensión se vuelve evidente. Junto a los mensajes épicos aparecen otros, menos ruidosos, pero más reveladores: usuarios que ironizan sobre “otro 23 de enero más”, que cuestionan la repetición automática del discurso democrático, que sospechan —no sin fundamento— que la historia se ha vuelto coartada emocional. No es despolitización: es cansancio. No es olvido: es desconfianza ante un relato que se repite sin ofrecer horizonte.

En ese clima ocurrió algo que suele perderse entre la solemnidad reciclada. Amparado en la conmemoración —o en la excusa conmemorativa— del 23 de enero, el movimiento estudiantil emitió comunicados y convocó concentraciones para exigir la liberación de los presos políticos. Una demanda justa, necesaria, innegable. También, conviene decirlo, un acto de riesgo real en un país donde protestar no es un gesto simbólico, sino una apuesta de vida.

Porque más allá de la épica de la intervención extranjera y de la transición tutelada, el poder sigue donde siempre ha estado: los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino continúan administrando vidas, miedos y silencios. Eso dice más que cualquier consigna: que, pese a todo, Estados Unidos decidió negociar con ellos. Con la dictadura directamente. Y ahora, al parecer, se entienden. Tal vez la conversación sea menos heroica y más contable: liberar algunos presos, asegurar el petróleo, cerrar el trato. ¿Qué más se negocia, además de crudo y cuerpos? La experiencia venezolana sugiere que la realidad suele ser más cínica —y más rentable— que cualquier épica.

La nostalgia, en Venezuela, se ha convertido en una forma de anestesia política. Recordar el 23 de enero permite sentir que alguna vez se ganó algo, aunque no sepamos muy bien qué hacer con esa victoria décadas después. El problema no es mirar atrás, sino creer que el pasado puede suplantar al proyecto. Ninguna transición ocurre por evocación. Ningún cambio se produce por acumulación de aniversarios.

El uso político del 23 de enero tiene, además, algo de impostura. Se lo invoca como si fuese una varita mágica: basta pronunciar la fecha para que la historia vuelva a alinearse. Pero la historia no obedece a consignas. El 23 de enero no fue un milagro ni una iluminación colectiva. Fue un desenlace concreto, con actores reconocibles, tensiones reales, pactos incómodos y exclusiones que luego pasarían factura. Convertirlo en mito puro es una forma elegante —y estéril— de vaciarlo de contenido.

Quizá por eso incomoda tanto pensarlo sin épica. Porque obliga a reconocer que aquella experiencia no fue perfecta, que la democracia resultante tuvo enemigos que la usaron para destruirla y que su legado no se preservó por inercia. Pensarlo en serio implica aceptar que la historia no garantiza nada y que ninguna fecha nos debe el futuro.

El problema, entonces, no es que el 23 de enero haya perdido vigencia. El problema es que lo usamos para no pensar aquello que no sabemos —o no queremos— resolver. Lo repetimos porque tranquiliza. Lo citamos porque ordena moralmente. Lo celebramos porque nos evita la pregunta más incómoda de todas: ¿qué lenguaje político estamos construyendo hoy que no dependa de fantasmas ni de nostalgias?

Tal vez el 23 de enero se repite no porque falte democracia, sino porque falta imaginación política para pensarla sin recurrir al pasado.