Preguntas ciudadanas en tiempos inciertos

En un momento decisivo para Venezuela, este texto propone una reflexión necesaria y serena frente a la incertidumbre.

Un punto de partida

¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos decidir? Estas son, en sus términos más generales, algunas de las preguntas que los demócratas venezolanos nos hacemos —a veces de forma explícita, otras como una inquietud difusa— y ante las cuales solemos darnos respuestas diversas y no siempre sistemáticas. Conviene recordar, además, que tales respuestas dependen de la interpretación que hacemos del entorno, inevitablemente mediada por expectativas, temores y sesgos. Esa interpretación condiciona tanto lo que imaginamos posible como los dilemas éticos y políticos que somos capaces de identificar.

Cuando nos preguntamos qué puede pasar, nos referimos al esfuerzo por anticipar el entorno futuro y los hechos o procesos que consideramos posibles. Aunque parezca obvio, conviene recordarlo: nadie conoce todas las posibilidades que el futuro encierra. Los venezolanos deberíamos saberlo bien, pues hemos ido de sorpresa en sorpresa durante años, lo que revela que muchas posibilidades ni siquiera las habíamos contemplado o las descartamos prematuramente. Ser realista implica asumir la imprevisibilidad y reconocer que lo posible no se agota en lo que creemos posible. En este sentido, el llamado pensamiento paralelo —imaginar múltiples escenarios sin certeza sobre cuál se materializará— puede ser útil para gestionar la complejidad de estos tiempos. Cuando reducimos el futuro a un único desenlace, nuestras emociones quedan atadas a él y se vuelven más vulnerables a sus vaivenes. Pensar en paralelo permite situarlas en un marco más amplio, menos frágil ante la incertidumbre.

Interrogarnos sobre qué podemos hacer nos ubica en la esfera del diseño estratégico y del desarrollo de capacidades. Ante las posibilidades que se abren, debemos discernir a cuáles aspirar y cuáles conviene dejar de lado. En parte, el curso de los acontecimientos dependerá de nuestras decisiones y omisiones. Lo que podamos hacer se basará no solo en el diseño de cursos de acción y en las capacidades que desarrollemos, sino también en la creatividad para aprovechar oportunidades inesperadas y adaptarnos a circunstancias cambiantes. Actuar con flexibilidad, sin rigideces innecesarias y siempre orientados al propósito que nos hemos trazado, es clave. Conviene recordar aquel pensamiento: si quieres ver a Dios sonreír, cuéntale sobre tus planes.

Finalmente, reflexionar sobre qué debemos decidir nos conduce al terreno de la ética. Esto implica reconocer, desde el inicio, que no todo lo que podemos hacer se justifica moralmente. No basta con aferrarnos de manera irrestricta a los principios que defendemos: en ocasiones, su aplicación rígida puede generar consecuencias negativas de las cuales también seríamos responsables. Tampoco basta con guiarnos solo por los efectos previsibles, pues ello podría llevarnos a sacrificar el horizonte moral que da sentido a nuestra acción. Aquí reaparece la tensión descrita por Max Weber entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad: la primera señala el norte, la segunda sopesa los efectos, y juntas conforman la brújula moral que orienta nuestras decisiones. Un buen político —y, en general, un buen demócrata— es aquel que sabe articularlas, evaluando cada decisión a la luz de sus principios y de las consecuencias reales que puede generar.

En este texto, luego de contextualizar lo ocurrido en Venezuela el 3E y de precisar algunos elementos indispensables, intento responder a esas tres preguntas desde las condiciones del presente. Debe leerse como una aproximación a una tarea que, por su naturaleza, nunca concluye. El mundo no se detiene y, si aspiramos a comprender lo que ocurre, tampoco podemos detenernos en el esfuerzo de interpretar y evaluar nuestro entorno. Al final, pensar no es solo describir lo que sucede, sino situarlo en un marco que permita entender su sentido.

Nuestra libertad y la lógica de las potencias

La captura de Nicolás Maduro, la cabeza de un régimen autocrático, corrupto y asociado a economías ilícitas y actores geopolíticamente enfrentados a Occidente, constituye un momento crítico de una historia que se escribe en tiempo real. Es un hecho que altera las reglas actuales del juego de poder y obliga a los actores a revisar sus cálculos. En estas circunstancias, el reordenamiento de fuerzas se acelera: emergen oportunidades inesperadas, se desplazan equilibrios que parecían estables y las lealtades adquieren una fluidez que incrementa el impacto de cada decisión. La política entra en un terreno donde la sorpresa se vuelve más probable. En un escenario así, la lucidez ética y estratégica se vuelve aún más necesaria.

El entrelazamiento entre lo interno y lo externo es decisivo, porque lo sucedido en Venezuela el 3E solo puede entenderse plenamente dentro de la transformación del orden político y económico mundial. El documento sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. explicitó las orientaciones del gobierno de Trump en materia internacional y refleja lo que puede describirse como la lógica de las potencias: la consolidación de áreas de influencia en las que se espera que los países cumplan ciertas condiciones básicas. En el caso de América Latina, esas condiciones incluyen combatir lo que se define como narcoterrorismo, evitar flujos migratorios significativos hacia EE. UU. y no mantener vínculos estratégicos con potencias adversarias como Rusia o, principalmente, China. Los gobiernos que no se ajusten a estas condiciones pueden ser objeto de acciones destinadas a inducir su cumplimiento. Esto no implica, sin embargo, que los países de la región se conviertan en algo parecido a colonias; se trataría más bien de que actuasen como socios menores dentro de una estrategia de proyección estadounidense que también los incluiría.

En el caso venezolano, esta lógica adquiere una dimensión adicional, pues el petróleo juega un papel central. El gobierno estadounidense aspira a obtener un acceso privilegiado a su aprovechamiento y a limitar el ingreso de adversarios geopolíticos. Pero la industria petrolera, tras años de deterioro y falta de mantenimiento, requerirá inversiones cuantiosas cuya recuperación implicará para Venezuela aceptar amplias concesiones económicas. A ello podría añadirse la eventual exigencia de compensación por la nacionalización de la industria, mencionada de manera ambigua por el presidente Trump. Esta sería una pretensión que, de concretarse, no podría justificarse de ninguna manera, pues aquella nacionalización se realizó, hace medio siglo, en términos satisfactorios para todas las partes involucradas.

Todo esto ocurre en un marco donde la retórica y la práctica no siempre coinciden. Resulta llamativo que en la Estrategia de Seguridad estadounidense no figure la defensa de la libertad, de la democracia ni, en general, de los derechos humanos como fines en sí mismos. Puede inferirse, a partir del propio documento y de varias decisiones geopolíticas que el gobierno de Trump viene adoptando, que estaría dispuesto a aceptar tanto democracias como autocracias dentro de su área de influencia, siempre que se ajusten a los requisitos establecidos. Esto, sin embargo, no puede asegurarse y, de hecho, diversas declaraciones del secretario de Estado Rubio muestran que la preocupación por el rescate de la democracia en Venezuela y en otros países existe. En cualquier caso, el afirmar que Trump ha traicionado a los demócratas venezolanos no solo sería apresurado, sino también impreciso: traicionar supone incumplir una promesa, y Trump nunca prometió respaldar la lucha por la democracia en Venezuela. Esa lucha es nuestra, no suya; es una tarea en la que hemos perseverado durante años y que no puede proyectarse sobre actores cuya lógica responde a otros fines. Más allá de simpatías o antipatías personales, sostener esa acusación podría generar dificultades y cerrar posibilidades en un contexto ya de por sí complejo.

En este punto, los ecos históricos ayudan a iluminar el presente. La manera en que finalmente EE. UU. decidió actuar en Venezuela genera resonancias reconocibles. En otras épocas, los imperios solían incorporar a pueblos y territorios mediante una secuencia conocida: desarticulaban la autoridad local, administraban las divisiones internas, cooptaban a las élites dispuestas a colaborar, reorientaban la economía hacia una red jerárquica y buscaban legitimar su dominio mediante símbolos y narrativas que naturalizaban la subordinación. No destruían la estructura conquistada: la adaptaban a sus intereses. Y, en situaciones de extrema fragilidad interna, una facción del poder podía incluso aceptar la subordinación como vía de supervivencia, cediendo control directo mientras preservaba redes, influencia y la posibilidad de un eventual retorno. Sin extrapolar mecánicamente aquellos patrones, es difícil ignorar que las potencias como EE. UU., en un contexto de institucionalidad internacional debilitado, vuelven a condicionar realidades políticas internas de maneras que recuerdan viejos tiempos.

Pero esos ecos no agotan la explicación, porque el caso venezolano tiene rasgos particulares. En general, para un país subdesarrollado, integrarse al área de influencia de una potencia es hoy prácticamente inevitable. El desafío es decidir con quién y en qué términos hacerlo. Esa integración puede abrir oportunidades —acceso a mercados, inversiones, tecnología o estabilidad—, pero solo produce beneficios si el país preserva márgenes de autonomía dentro de una relación inevitablemente asimétrica. En rigor, esta lógica de potencias no es deseable como horizonte permanente: lo óptimo sería una institucionalidad internacional capaz de equilibrar mejor esas asimetrías, una arquitectura que aún está por repensarse. Por eso, la cuestión no es si la integración es buena o mala en abstracto, sino qué tipo de integración es viable y qué capacidad existe para negociar la propia posición. Cuando ese margen se mantiene, la relación puede convertirse en una palanca para el desarrollo; cuando se pierde, deriva en dependencia estructural.

Interludio: algunas precisiones imprescindibles.

- Ilegitimidad de origen de Nicolás Maduro. No ganó las elecciones presidenciales; en consecuencia, ejercía el poder únicamente por la fuerza y no por decisión popular.

- Ilegitimidad del ejercicio del cargo por parte de Delcy Rodríguez. Su nombramiento como vicepresidenta fue ilegítimo, pues provino de un mandatario sin legitimidad de origen.

- Violaciones sistemáticas de derechos humanos. El régimen encabezado por Maduro y Delcy Rodríguez ha incurrido en violaciones graves y reiteradas de derechos humanos, documentadas por organismos internacionales. Por estos hechos, la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad.

- La ficción de continuidad presidencial. La asunción del poder fáctico por parte de Delcy Rodríguez —presentada como un interinato— solo se sostiene dentro de la ficción de que Maduro es y continúa siendo presidente, aunque se encuentre en “ausencia forzosa”. Esa ficción impide reconocer su falta, sea temporal o permanente, y permite eludir la obligación constitucional de convocar a elecciones.

- La legitimidad electoral de Edmundo González. Es el presidente electo por los venezolanos, aunque su victoria haya sido desconocida por el régimen. Corresponde a los ciudadanos hacer valer la voluntad expresada en las urnas.

- Negación de la soberanía popular. Al anular la decisión expresada en un evento electoral se desconoció la base misma de la soberanía popular.

- Vaciamiento de la soberanía nacional. Al desconocerse la soberanía popular, se vacía de contenido la soberanía nacional, entendida como la capacidad del Estado para actuar en nombre de la voluntad colectiva.

- Ausencia de representación soberana en el régimen autocrático. El régimen no encarna la soberanía en ninguno de sus sentidos; se limita a ejercer control fáctico sobre el territorio y la población.

¿Qué puede pasar? Algunas posibilidades

Nosotros, los ciudadanos comunes, estamos estructuralmente desinformados y no contamos con las capacidades de análisis estratégico que exigen tiempo y recursos. De todos modos, podemos tratar de organizar nuestro pensamiento a partir de un conjunto de posibilidades generales, en cuyo marco podamos ir ubicando la información —la confiable, por supuesto— y dándole sentido. No se trata de anticipar el futuro, sino de disponer de un marco que permita interpretar señales y ordenar la incertidumbre. Aunque ello no evitará que seamos sorprendidos por nuevos hechos, al menos contaremos con un modo de procesarlos de forma más sistemática.

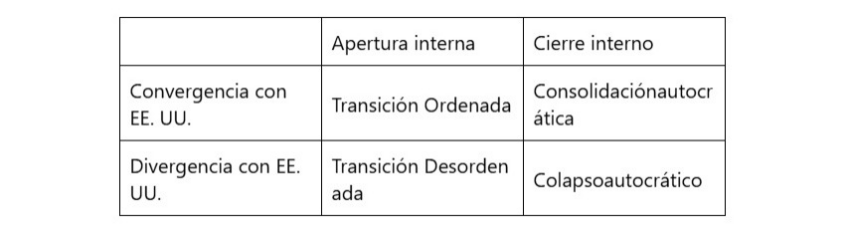

En esta línea, podemos pensar en dos dinámicas que definirían la evolución de esta compleja crisis política. La primera es la orientación de la correlación de fuerzas internas, que puede inclinarse hacia una apertura o hacia un cierre. La segunda es el grado de convergencia o conflicto entre el régimen gobernante y EE. UU., cuyo peso en el entorno es determinante. Estas dinámicas no describen voluntades individuales, sino tendencias estructurales que pueden reforzarse o contrarrestarse mutuamente.

Al cruzar estas dos dinámicas surgen cuatro escenarios básicos, que no son pronósticos ni expresan deseos, sino herramientas analíticas para comprender cómo ciertas decisiones y hechos pueden modificar la trayectoria del proceso político:

Transición ordenada

En este escenario, EE. UU. asume que la oposición, aun contando con la legitimidad democrática para gobernar, no dispone de la capacidad real para hacerlo en el corto plazo. Por su parte, el sector dominante del régimen concluye que le conviene aceptar las condiciones planteadas por EE. UU. —apertura a inversiones, control de los ingresos petroleros, pago de indemnizaciones por expropiaciones ilegales y distanciamiento de otras potencias, entre otras— como vía para estabilizar la situación y reducir presiones. Paralelamente, reconoce la necesidad de una apertura política mínima: liberación de presos políticos, restablecimiento de libertades básicas y devolución de partidos intervenidos.

Esa apertura, sin embargo, no implica ceder el poder de inmediato. El régimen buscaría administrar el proceso preservando la apariencia de continuidad institucional hasta las elecciones de 2030, en las que participará con la expectativa de que la estabilidad política y la mejora económica aumenten sus probabilidades de vencer o, en el peor de los casos, sobrevivir como un sector político relevante. Sostendría que Maduro —y no González— sigue siendo el presidente, y presentaría su falta como una presunta ausencia forzada (figura que, por cierto, no existe en la Constitución), evadiendo así la obligación constitucional de convocar elecciones anticipadas.

La oposición presionará para que se aplique lo previsto en la Constitución en cuanto a la falta absoluta del presidente (por analogía, dado que Maduro ocupaba ilegítimamente el cargo), se convoque a elecciones en un plazo breve y se acelere y profundice la apertura. Es probable, sin embargo, que EE. UU. considere el arreglo propuesto por el régimen como una vía aceptable para reducir tensiones, asegurar ciertos compromisos y encauzar la transición dentro de un marco relativamente estable.

El resultado sería un proceso gradual y controlado, con avances reales pero administrados, en parte, por el propio régimen mientras se negocian garantías políticas, económicas y personales. Esto podría expresarse, incluso, en la conformación de un supuesto gobierno de unidad nacional, el cual integraría figuras que no resulten amenazantes desde la perspectiva del régimen autocrático.

Transición desordenada

En este escenario, el sector encabezado por Delcy Rodríguez enfrenta una presión creciente de otros grupos dentro del propio régimen. Primero, por las sospechas de que pudo haber colaborado en la captura de Maduro. Segundo, porque sectores vinculados al narcotráfico, a organizaciones armadas irregulares y a actores con posibles responsabilidades en violaciones graves de derechos humanos harían todo lo posible por impedir una pérdida de poder que los exponga a riesgos personales y judiciales. La resistencia de estos grupos dificultaría tanto el cumplimiento de los acuerdos con EE. UU. como cualquier apertura política inicial. A ello se suma la enorme dificultad de romper los compromisos adquiridos con sus aliados —Cuba, Rusia, Irán y China—, cuyas expectativas, intereses y mecanismos de influencia limitan aún más el margen de maniobra del régimen.

La situación podría agravarse para el régimen si la oposición adopta una estrategia de presión particularmente intensa, lo que aumentaría los incentivos de estos sectores para bloquear o ralentizar cualquier avance. Ante este cuadro, EE. UU. se vería obligado a endurecer su posición y considerar medidas de presión comparables a las del 3E para evitar que la transición quede paralizada o sea revertida. Sin embargo, este esfuerzo sería particularmente complejo, pues el sector gobernante mantiene vínculos de diversa naturaleza con los mismos actores que ahora tendría que contener.

El resultado sería un proceso incierto, con avances irregulares, retrocesos y episodios de tensión que dificultan la construcción de una ruta estable hacia la apertura.

Consolidación autocrática

En este escenario, la correlación de fuerzas internas se inclina claramente hacia el cierre político. El sector dominante del régimen calcula que puede obtener estabilidad y alivio externo sin modificar sustancialmente su estructura de poder.

La convergencia con EE. UU. se mantiene en términos económicos y geopolíticos, no porque Washington respalde el cierre político, sino porque considera funcional preservar ciertos equilibrios mínimos que garanticen control territorial, cooperación en materias sensibles y acceso ordenado al sector energético. Ese acompañamiento no implica apoyo político, sino una tolerancia estratégica orientada a evitar mayores desbordamientos en un entorno regional ya complejo.

Podrían darse gestos puntuales —liberaciones de presos políticos, flexibilización limitada de controles, mejoras económicas parciales— orientados a reducir tensiones y proyectar una imagen de normalización. Sin embargo, estos movimientos no alterarían el núcleo autoritario del sistema. La oposición enfrentaría un entorno restrictivo, con espacios políticos estrechos y una institucionalidad diseñada para impedir alternancias reales.

El resultado sería una estabilización autoritaria de baja apertura: un régimen menos conflictivo hacia afuera, pero cerrado hacia adentro, capaz de administrar la crisis sin transformaciones profundas y con un margen de maniobra suficiente para prolongar su permanencia en el poder

Colapso autocrático

En este escenario, la correlación de fuerzas internas se inclina hacia el cierre, pero simultáneamente se profundiza la divergencia con EE. UU. Las tensiones externas se combinan con fracturas internas, deterioro económico y pérdida de capacidad de control territorial o institucional. El régimen enfrenta presiones simultáneas que no logra procesar ni canalizar.

La ruptura con EE. UU. podría traducirse en sanciones más severas y en acciones similares a las ejecutas el 3E. Al mismo tiempo, las pugnas dentro del régimen —por recursos, protección o supervivencia— podrían intensificarse, debilitando su cohesión y su capacidad de imponer orden. En este contexto, la oposición tendría un margen de acción incierto: podría ganar visibilidad, pero también enfrentaría un entorno volátil, con riesgos de desbordamientos sociales, deterioro institucional y episodios de violencia o desbordamientos sociales.

El colapso autocrático no implica necesariamente una transición democrática inmediata. Más bien describe un escenario de descomposición del poder, pérdida de control y aumento de la incertidumbre, en el que múltiples actores —estatales y no estatales— compiten por influencia en un entorno frágil e inestable.

Estos cuatro escenarios no pretenden agotar todas las posibilidades ni ofrecer predicciones. Su utilidad radica en permitirnos ordenar la incertidumbre, identificar señales relevantes y comprender cómo ciertas decisiones —propias y ajenas— pueden modificar la trayectoria del proceso político. Más que anticipar el futuro, se trata de disponer de un mapa que nos permita movernos con mayor lucidez en un entorno cambiante. La pregunta que sigue es inevitable: ¿qué podemos hacer los demócratas venezolanos frente a estas posibilidades? Esa es la tarea de la próxima sección.

¿Qué podemos hacer? Algunas estrategias

Frente a las posibilidades descritas, los demócratas venezolanos no podemos controlar el rumbo completo del proceso político, pero sí podemos influir en él mediante acciones sostenidas, coordinadas y éticamente orientadas. En este esfuerzo, el liderazgo político y moral que María Corina Machado ha ejercido desde 2023 constituye un punto de referencia para la articulación ciudadana y para la preservación del mandato expresado en las urnas. Nuestro papel es presionar, organizar, persuadir y mantener viva la exigencia democrática. Para ello, conviene pensar en tres líneas estratégicas complementarias.

Defender y ampliar la apertura política

La primera tarea es insistir, de manera firme y sostenida, en las condiciones mínimas que hacen posible cualquier proceso democrático:

- Liberación de todos los presos políticos, sin excepciones.

- Desmantelamiento del aparato represivo, incluyendo la disolución de cuerpos y estructuras dedicadas a la persecución política.

- Cierre de los centros de tortura, tanto formales como clandestinos.

- Fin de la censura y de las restricciones a los medios, garantizando el derecho a informar y ser informado.

- Restitución de los partidos democráticos a sus legítimos operadores.

Estas demandas constituyen el umbral ético y político a partir del cual puede construirse cualquier apertura real.

Construir mayor fuerza social y sentido de propósito

La segunda línea estratégica consiste en fortalecer la capacidad ciudadana para sostener un proyecto democrático:

- Dar forma y proyección al Movimiento 28J, como espacio amplio, plural y no partidista de articulación social y política.

- Divulgar una visión de país con sentido pedagógico, que permita comprender por qué la democracia no es solo procedimiento, sino horizonte de convivencia y cómo podríamos entrar en la senda del desarrollo.

- Tender puentes con sectores del régimen, especialmente con aquellos que puedan reconocer la necesidad de una apertura ordenada.

- Evitar el blanqueo reputacional de actores responsables de violaciones graves, asegurando que la búsqueda de estabilidad no sustituya la exigencia de verdad, justicia y responsabilidad penal.

La construcción de fuerza social no es un acto de confrontación, sino de construcción paciente, persuasión y claridad moral.

Articular una estrategia internacional eficaz

La tercera línea estratégica apunta a consolidar una narrativa coherente y persuasiva hacia el entorno internacional:

- Ratificar que el respeto a la soberanía popular exige reconocer al presidente electo, como expresión de la voluntad ciudadana.

- Convencer al mundo democrático de que solo un gobierno legítimamente electo y con una visión moderna puede garantizar estabilidad, crecimiento y cooperación internacional.

- Asegurar que los acuerdos con organismos internacionales respondan a un proyecto democrático y no a la consolidación de un régimen de facto.

- Explicar que la recuperación del sector petrolero —clave para Venezuela y relevante para EE. UU.— requiere un entorno institucional confiable, transparente y democrático.

La comunidad internacional no sustituye a los ciudadanos, pero es imprescindible para una salida sostenible.

¿Qué debemos decidir? Algunos dilemas éticos

Si las posibilidades políticas abren rutas diversas, las decisiones ciudadanas y políticas plantean dilemas que no pueden resolverse solo con cálculos estratégicos. Exigen una reflexión ética que articule principios y consecuencias, convicciones y responsabilidad. A continuación, presento de forma esquemática algunos de los dilemas más relevantes.

¿Aceptar nuevas elecciones o sostener que ya hubo una decisión soberana?

El primer dilema surge de la tensión entre dos principios: defender la voluntad popular ya expresada o aceptar un nuevo proceso electoral realmente libre como vía para destrabar la crisis. Ambas posiciones tienen fundamentos éticos. La primera protege la soberanía ciudadana; la segunda reconoce que, en contextos de fuerza, puede ser necesario un nuevo acto electoral para restaurar la legitimidad.

¿Aceptar acuerdos entre un poder ilegítimo y un gobierno extranjero?

Otro dilema surge cuando actores internacionales alcanzan acuerdos con un poder que consideramos ilegítimo. ¿Debe la ciudadanía rechazar esos acuerdos por principio, o aceptarlos como instrumentos imperfectos que pueden abrir espacios para la transición? Aquí se enfrentan la ética de la convicción, que rechaza cualquier validación del poder de facto, y la ética de la responsabilidad, que evalúa si esos acuerdos pueden generar condiciones para una apertura real.

¿Debe la dirigencia democrática regresar al país bajo acuerdos negociados?

El retorno de la dirigencia opositora y, en particular, de María Corina podría fortalecer internamente al movimiento opositor, pero también podría ser utilizado por el régimen como señal de normalización. Aquí se enfrentan el deber de estar con la ciudadanía y el deber de no legitimar un marco institucional que sigue siendo autoritario.

Derechos humanos y justicia: ¿qué es negociable y qué no?

La búsqueda de una transición puede llevar a presiones para flexibilizar exigencias de justicia. Pero los derechos humanos no son moneda de cambio. El dilema consiste en encontrar un equilibrio entre evitar la impunidad y permitir acuerdos que hagan posible una transición política pacífica.

¿Contribuir a la estabilización o evitar fortalecer al régimen?

Algunos sostienen que colaborar en la estabilización podría evitar un colapso inmediato y aliviar el sufrimiento de la población. Otros recuerdan que un gobierno de facto presidido por Delcy Rodríguez no tiene capacidad —ni incentivos— para desmontar el régimen ni impulsar los cambios estructurales necesarios. Además, aun si se evitara el colapso en el corto plazo, la pobreza y el estancamiento persistirían, pues son inherentes al modelo vigente. El dilema consiste en decidir si es responsable contribuir a una estabilización limitada o si ello solo prolonga la permanencia del régimen.

¿Es moralmente legítimo colaborar con un poder que carece de legitimidad?

Más allá de la eficacia política, surge una pregunta estrictamente ética: ¿es legítimo participar, aunque sea indirectamente, en acciones que contribuyan a sostener un régimen que ejerce el poder sin legitimidad de origen y con un historial de violaciones graves de derechos humanos? Aquí se enfrentan la ética de la responsabilidad —que evalúa los efectos inmediatos sobre la población— y la ética de la convicción —que rechaza cualquier forma de cooperación con un poder que ha quebrantado principios esenciales de la vida democrática.

¿Aceptar la propuesta que subordina la democracia a intereses económicos?

El secretario de Estado ha planteado que la prioridad debería ser “arreglar el sector petrolero, después arreglar el país y después, elecciones”. Este enfoque plantea un dilema ético evidente:

¿puede la reconstrucción económica preceder a la reconstrucción democrática, o la democracia es condición para cualquier recuperación sostenible?

Estos dilemas no tienen respuestas simples. Exigen una brújula moral que combine principios y responsabilidad, y una ciudadanía capaz de sostener la exigencia democrática sin caer en maximalismos paralizantes ni en pragmatismos que diluyan el horizonte ético.

El destino que buscamos

Al final, la lucha por la libertad no es una marcha lineal ni un trayecto garantizado. Es un camino largo, irregular, lleno de desvíos y retornos, donde cada avance exige claridad estratégica, flexibilidad en la acción y una brújula moral que nos impida confundir la urgencia con la improvisación o la prudencia con la renuncia. En momentos críticos, cuando el país parece entrar en territorios inéditos y las posibilidades se multiplican, el riesgo de perder el rumbo es mayor. Pero también lo es la oportunidad de recordar el sentido profundo de lo que buscamos.

Porque los pueblos no avanzan solo por la fuerza de los hechos, sino por la fidelidad al destino que han elegido construir, incluso cuando el camino se vuelve incierto. La incertidumbre no es un obstáculo, sino una condición del ámbito donde se libra la lucha por la libertad. Si logramos mantener esa fidelidad —con inteligencia estratégica, con responsabilidad ética y con la serenidad de quien sabe que la libertad nunca es un regalo, sino una conquista— podremos recorrer, sin extraviarnos, este largo y tortuoso camino hacia nuestra emancipación, cuya posibilidad ya asoma en el horizonte.