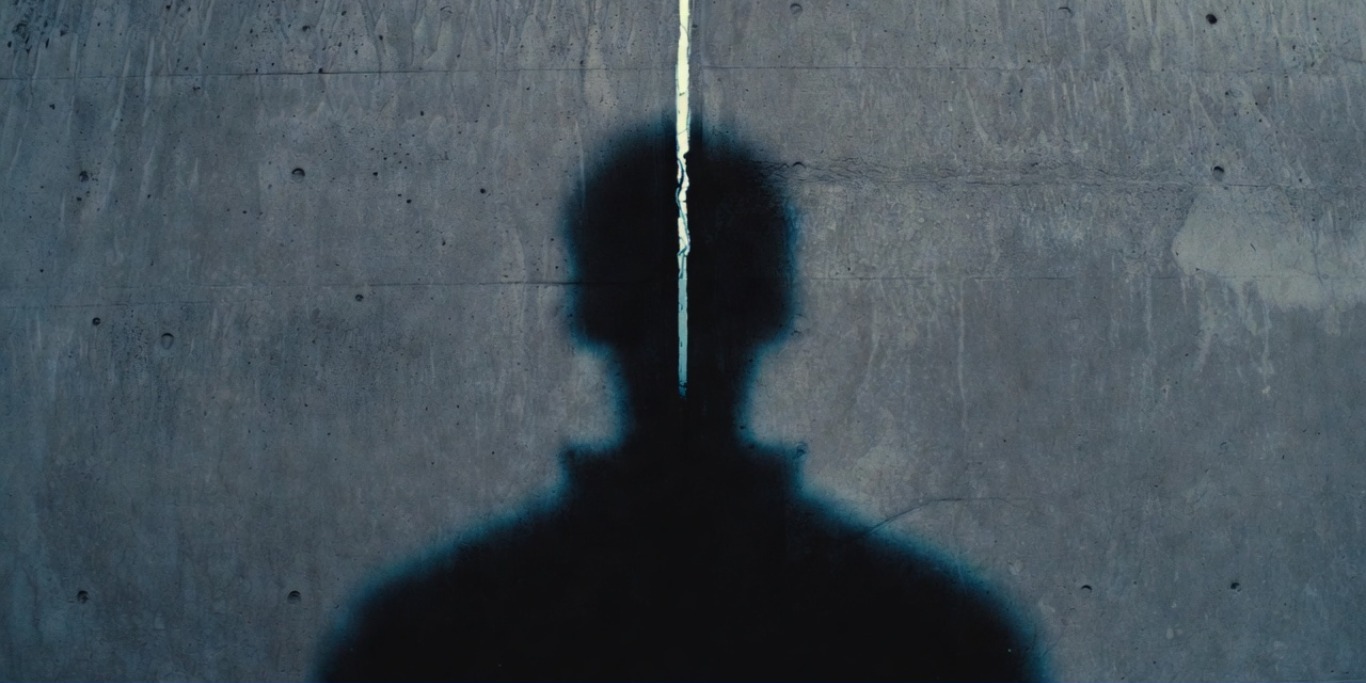

La duda es reserva moral y el último refugio de lo humano ante la fantasía del control total

Cuando dudar se convierte en delito, la mentira se vuelve obligatoria. Pero mientras exista duda, aunque sea en voz baja, aún hay conciencia, dignidad y humanidad en pie.

La duda es una palabra modesta, casi tímida, y sin embargo es una de las fuerzas más perturbadoras que conoce la historia humana. No hace ruido, no marcha, no proclama; se insinúa. Y allí donde se insinúa, algo se detiene: la obediencia automática, la fe ciega, la certeza heredada, el reflejo condicionado del asentimiento. Por eso conviene empezar por preguntarse: ¿de qué es contraria la duda? No del saber, como suele creerse, sino de algo más peligroso y más extendido.

Porque la duda es lo contrario del dogma, no del conocimiento. La duda es lo opuesto a la certeza cerrada, no a la convicción razonada. Es enemiga del fanatismo, no de la fe viva. Se opone a la obediencia sin pensamiento, no al compromiso. Allí donde una idea se declara definitiva, irreformable, sagrada por decreto, la duda aparece como una grieta. Y toda grieta amenaza al edificio entero.

Preguntarse es condición del saber, no su negación

Desde el inicio de la filosofía occidental, que es nuestro ámbito y nuestro marco de pensamiento, la duda tiene un estatuto ambiguo, casi escandaloso. Sócrates no dudaba para paralizarse, sino para incomodar. Su célebre “solo sé que no sé nada” no es una renuncia al saber, sino una ética del pensamiento: reconocer el vacío para evitar la impostura. Platón convierte esa incomodidad en método dialógico; la verdad no se impone, se persigue. Solo un tirano cegado por su poder podría aspirar a decretar la verdad, siempre elusiva, siempre sujeta a titubeos, siempre un poco más allá, como la zanahoria del burro ávido.

Aristóteles, más sistemático y severo, admite la duda como antesala del conocimiento riguroso: preguntarse es condición del saber, no su negación. Pero es con Descartes cuando la duda adquiere una dignidad radical. La duda metódica no es escepticismo nihilista, sino una purga: poner en suspenso todo lo que puede engañar para salvar aquello que resiste incluso al engaño. En el fondo, no dice “no creo”; postula algo más inquietante: “quiero entender”.

La modernidad, pues, nace dudando. No es un detalle menor: la ciencia, tal como la entendemos, no es una acumulación de certezas, sino un sistema organizado de dudas verificables.

René Descartes (1596–1650) pertenece a la Edad Moderna. Nace en un momento de tránsito decisivo, cuando el mundo europeo está saliendo del orden medieval y entrando en la modernidad. Es la época de la Revolución Científica, cuando se quiebran las autoridades tradicionales y comienzan a imponerse la observación, el método y la razón como criterios de verdad. Por eso su obstinación con la duda no es menor; se trata de encontrar un fundamento seguro para el conocimiento en un mundo donde las verdades heredadas han perdido vigencia.

Popper lo dirá sin rodeos siglos después: una teoría que no admite ser refutada no es científica. Es decir, pertenece más a la superstición —siempre sostenida en el miedo y la ignorancia— que a lo demostrable en la realidad o en el laboratorio.

No pienso, luego no existo

Los creadores han entendido la duda como experiencia interior, más que como método. En Shakespeare, la duda es tragedia. Hamlet no es incapaz de actuar: es incapaz de actuar sin pensar. Y pensar, para Hamlet, es dudar, intuir, sospechar, abrir bien los ojos, volver atrás en la evocación de los hechos para allegarse a una conclusión. No suspender sus incertidumbres para que sea otro quien le diga a qué atenerse.

En Kafka, cúspide de la literatura del siglo XX, la duda se hace atmósfera. No se duda de una cosa: se habita la duda como una casa sin puertas, de manera que la circulación quede facilitada hasta el colmo. En Pessoa, la duda es identidad: no saber quién se es, o ser muchos precisamente porque no se cree en una esencia fija. La literatura moderna no confía en verdades compactas. Prefiere la fisura, el temblor, el fragmento, la perspectiva plural, la conciencia que se interroga.

La poesía, quizá más que ningún otro territorio, ha hecho de la duda una forma de lucidez. Vallejo duda del lenguaje mismo, de Dios, del dolor y de la justicia, y esa duda no debilita el poema; al contrario, lo refuerza, lo hace más humano. Emily Dickinson sospecha de las verdades proclamadas en voz alta; prefiere la verdad dicha “al sesgo”. La duda poética no busca resolver: busca afinar la percepción.

Porque para los seres libres en su corazón, en su silenciosa profundidad, la duda no solo no es enemiga del pensamiento: es su instrumento más refinado. La duda metódica de Descartes —esa que dice “pienso, luego existo”— nos enseña que no basta con aceptar lo que nos llega de afuera; hay que examinar, poner a prueba, preguntarse. No es negarlo todo, sino no creer sin pensar.

No hay ley más fuerte que la conciencia del hombre que se respeta

Esa misma tensión entre la inquietud y la búsqueda, entre el asentimiento y la libertad, se encuentra en la literatura y el arte venezolanos, tantas veces precursores de emancipación y pensamiento crítico. En la poesía de José Antonio Ramos Sucre, la duda habita cada palabra: el yo se interroga y se expande en un territorio donde la certeza se suspende y la conciencia se agudiza. En las novelas de Rómulo Gallegos, la duda moral de los personajes frente a la autoridad ancla la capacidad de resistir y de pensar por sí mismos. Y en la pintura de Armando Reverón, la duda sobre la luz y la forma se convierte en motor creativo: lo que no se sabe, lo que no se alcanza a capturar, impulsa la obra hacia lo sublime, además de ser la quintaesencia de una mirada propia, libérrima en sus deslumbramientos y encandilaciones.

En Doña Bárbara (1929), novela escrita en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, la duda moral y la tensión entre instinto, poder y justicia aparecen con nitidez en los personajes, sobre todo en Santos Luzardo, el abogado caraqueño que llega a los llanos con la determinación de no aceptar lo que otros dan por hecho. Contra aquello que parece inmodificable —la dominación de Doña Bárbara y el abuso de la fuerza como ley, expresado, por ejemplo, en el corrimiento nocturno de las cercas—, la duda de Santos no lo paraliza; por el contrario, lo moviliza a llegarse al lugar de los hechos, a ver con sus propios ojos, a examinar, cuestionar y actuar con criterio propio. Jamás entregarse sin resistir.

«No hay ley más fuerte que la conciencia del hombre que se respeta», dice Santos mientras enfrenta el despotismo y las múltiples mañas de Doña Bárbara. No acepta la autoridad ni el poder sin cuestionarlos. Duda de lo que parece indiscutible y actúa según un juicio propio.

Por eso los regímenes que buscan controlar todo temen la duda. No solo la crítica abierta, sino la duda íntima, la pregunta silenciosa. Un ciudadano que duda no es rebelde por reflejo: es ingobernable por consigna. Y es eso lo que convierte a la duda en un acto de libertad y, sobre todo, de humanidad.

Tal vez sea justo decirlo así: la duda no es un defecto ni un vacío. Es una marca de dignidad. Dudar es negarse a abdicar del juicio propio; aceptar la incomodidad de no tener todas las respuestas antes que la humillación de repetir lemas ajenos, sobre todo cuando se imponen con una pistola en la cabeza. En un mundo saturado de consignas, la duda se vuelve sobriedad moral, una señal discreta de que aún hay conciencia. Donde la duda persiste, aunque sea en voz baja, todavía hay humanidad en pie.

La duda es el comienzo de la investigación

En psicología, la duda aparece ligada a la madurez mental. Jean Piaget muestra que el pensamiento crítico nace cuando el niño deja de aceptar el mundo como dado y empieza a interrogarlo. Erikson asocia la duda no resuelta con la culpa y el miedo; pero la duda elaborada, pensada, es signo de autonomía. Incluso el psicoanálisis, tan acusado de incertidumbre, parte de una sospecha fundamental: el sujeto no coincide consigo mismo. Dudar de la transparencia del yo es una forma de honestidad psíquica.

Volvemos a Descartes, considerado —no por nada— uno de los padres de la filosofía moderna, precisamente porque inaugura una forma nueva de pensar: no partir de la tradición, sino del sujeto que piensa; no aceptar la verdad por autoridad, sino buscarla mediante método. Dicho de modo simple, Descartes escribe justo cuando el mundo deja de apoyarse en Dios y la costumbre como certezas automáticas, y empieza a apoyarse —no sin cierto temor— en la razón humana. Ahí, en esa grieta histórica, nace la duda metódica.

Hasta la teología ha tenido una relación con la duda, lo que ya es mucho decir. Más conflictiva, sin duda, pero no tan monolítica como podría creerse. En la tradición bíblica, la duda convive con la fe: Job interroga a Dios; los salmos dudan, protestan, reclaman. San Agustín duda para creer mejor (“la duda es el comienzo de la investigación”); Tomás de Aquino distingue entre fe viva y fe muerta (“dudar no es pecado cuando se busca la verdad”). El problema no es la duda, sino la duda prohibida. Cuando la fe se transforma en aparato de control, la duda deja de ser tránsito espiritual y pasa a ser herejía. Para Martín Lutero, la duda —experiencia humana inevitable— no es exaltación del escepticismo, sino reconocimiento de que la fe no es certeza psicológica permanente: “la fe vive en medio de la duda”.

Los mejores fascistas obedecen en silencio

En pedagogía, la duda es el corazón del aprendizaje. Paulo Freire lo dijo con claridad: “enseñar no es transferir certezas, sino crear las condiciones para que el pensamiento se vuelva crítico”. Un sistema educativo que castiga la pregunta forma súbditos, no ciudadanos. La duda, en este campo, es un acto de emancipación.

Esto nos lleva a la pregunta que movilizó esta reflexión: ¿por qué los tiranos persiguen la duda y creen poder leer la mente? Porque el poder autoritario no se sostiene en la convicción, sino en la unanimidad simulada, que no es lo mismo y a menudo es lo contrario. El tirano no teme tanto al enemigo declarado como al ciudadano que piensa en silencio. La duda es invisible: no se puede medir, registrar ni extirpar del todo. Por eso el tirano necesita convertirla en delito, incluso antes de que se exprese, y mejor aún, antes de que emerja en la siempre activa mente humana.

Creer que se puede leer la mente es una fantasía de control total. Los regímenes totalitarios no persiguen solo actos, sino posibilidades. No castigan lo que se dice, sino lo que podría pensarse. La duda es peligrosa porque no grita consignas alternativas: simplemente no cree del todo. Y un poder que exige adhesión absoluta no tolera matices, ironías ni silencios pensantes. «Los mejores fascistas obedecen en silencio y trabajan con disciplina», dijo Benito Mussolini. Joseph Goebbels dejó claro que la meta nazi era construir «un Estado totalitario que penetre en todas las esferas de la vida pública». Y en Mein Kampf (1925), Hitler sostuvo que la propaganda debía repetirse hasta que “cada individuo comprenda lo que se quiere que entienda”, dejando en evidencia la ambición de moldear la mente de las masas.

Chavismo es involución, siempre

Desde su llegada al poder en 1999, el chavismo transformó el Estado venezolano para concentrar los poderes públicos y suprimir su separación, subordinando la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo y otras instituciones al Ejecutivo; reorganizó la administración mediante ministerios y empresas paralelas, ejerciendo control directo sobre la economía; y limitó la información y la cultura, con medios sometidos a censura o autocensura y propaganda constante en escuelas y universidades. Además, modificó normas constitucionales y electorales para ampliar las facultades presidenciales y centralizar la participación política.

Más allá de estas transformaciones concretas, la narrativa oficial se articuló en torno a símbolos épicos del pasado y apelaciones emocionales a la identidad. La lealtad vertical al líder impuso formas premodernas de autoridad, donde no se cuestiona, sino que se asiente y se repite.

Lejos de sostener los pilares de la modernidad —la autonomía del sujeto, el debate abierto y la duda metódica inaugurada por Descartes—, buena parte de la vida política y cultural del país quedó atrapada en un orden interpretativo más cercano a tradiciones premodernas de obediencia y unidad mítica que a la duda reflexiva que funda el pensamiento moderno. El pináculo de esto es el eslogan “dudar es traición”; y traición es cárcel, tortura, saqueo de la vivienda del reo y persecución de su familia. Muy grave.

La historia demuestra que donde la duda es criminalizada, la mentira se vuelve obligatoria. La parte buena es que el ciudadano aprende a simular certeza para sobrevivir. Pero la duda no desaparece. Se esconde tras las consignas, se disfraza, se vuelve subterránea. Y tarde o temprano reaparece como pensamiento crítico, como ironía, como literatura, como memoria.

La duda, en suma, no es una carencia. Es una reserva moral, y eso es lo que el chavismo ha querido quebrar desde el primer día. La prueba es la cantidad de personas, instituciones y sectores que ha envilecido, corrompido, vaciado de sentido y convertido en vectores de servilismo y opresión.

La duda es el último refugio de la libertad cuando todo lo demás ha sido ocupado. Donde hay duda, aún hay sujeto; aún hay una llamita de autonomía del discernimiento. Donde no se permite dudar, ya no se gobierna sobre personas, sino sobre sombras obedientes.