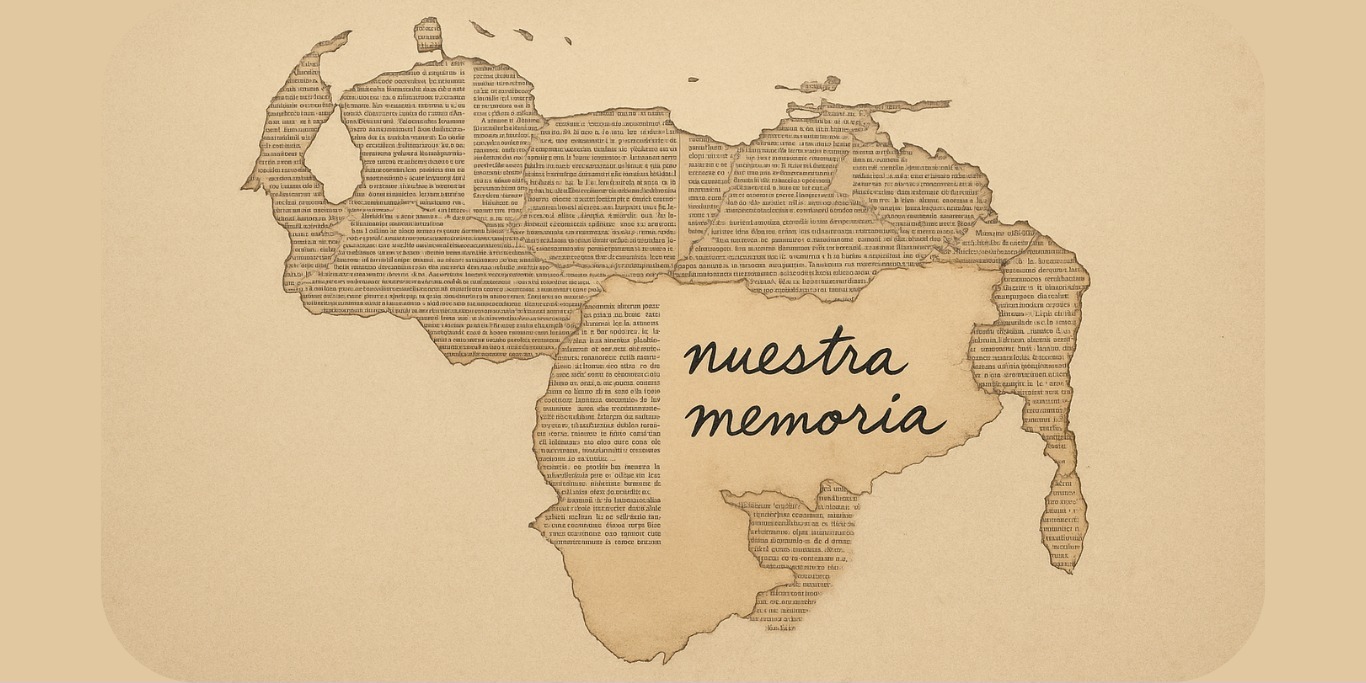

La palabra como mecanismo de resistencia en Venezuela

En este artículo se busca dar foco a la importancia de la palabra en el contexto venezolano actual como forma de integración ciudadana y documento sensible para reconstruir nuestra memoria e identidad histórica, desde el periodismo y la literatura. Con especial énfasis en la censura y en la falta de libertad de expresión en los medios de comunicación actuales, se busca evidenciar cómo crear a partir del lenguaje es un ejercicio de resistencia y sensibilidad. A lo largo del ensayo, se explora cómo la manipulación y el silenciamiento de la palabra han sido estrategias utilizadas para el control social, generando una sociedad desmemoriada y fragmentada. Sin embargo, también se presentan iniciativas que desafían este panorama, demostrando que la comunicación y la cultura son pilares fundamentales para la reconstrucción democrática.

Sobre el olvido y la distorsión

Cuando la peste del insomnio llegó a Macondo, sus habitantes no pensaron que afectaría su memoria. Pasaron de no recordar el nombre de las herramientas con las que trabajaban en su día a día a olvidar el nombre de sus hijos. Con el olvido, la realidad se volvió escurridiza y difusa, y se aferraron al lenguaje —lo último que les quedaba— para intentar recordar. Tan grave fue la situación que Aureliano y José Arcadio tuvieron que identificar con carteles todos los objetos, edificios y animales del pueblo. Pero pronto este mecanismo empezó a ser insuficiente. El olvido había logrado desdibujar la palabra y, por consecuencia, la historia de Macondo.

A diferencia de Cien años de soledad, la peste del insomnio no es quien borra nuestras palabras. Tampoco es Melquíades, un hechicero errante e inmortal, quien nos salvará de la desmemoria. Dice Rafael Cadenas (1985), uno de nuestros más grandes poetas, que son las palabras las que estarán en mejores condiciones para resistir todas las formas de manipulación que atentan contra nuestra individualidad. También son las palabras las que nos conectan con nuestro suelo histórico, nuestra cultura y, sobre todo, con nosotros mismos (p. 23).

Pero la palabra no solo se borra, también es deformada para el provecho de algunos. George Orwell hace un buen acercamiento a la deformación de la palabra cuando describe la neolengua, un lenguaje creado con el fin de controlar la individualidad, y que está compuesto por palabras que en algún momento llegaron a tener significado. Lo que Orwell planteó en una novela distópica de ficción no dista mucho de las realidades del mundo posmoderno, en donde la instrumentalización del lenguaje y la información ha sido uno de los mecanismos de control más efectivos por parte de gobiernos totalitarios. Decía Karl Kraus: “Cuando las palabras se desvían de su sentido, comienza a reinar la impostura. Entonces la neurosis no está lejos. Todos dejan de creer en las palabras que emplean (…) de ello resulta una descomposición de todo valor moral” (Cadenas, p. 38).

En una Venezuela dividida y desmemoriada, en donde las palabras “patria” o “pueblo” nos generan rechazo, la humillación ha estado en boca de quienes nos gobiernan, sembrando en la sociedad una profunda brecha comunicacional. El poder creador, desde el lenguaje, se nos presenta como un mecanismo para reconstruir nuestra historia contemporánea, informarnos, sanar nuestras heridas, sensibilizarnos ante la belleza y el horror, denunciar aquello que atente contra la coexistencia y crear para nunca olvidar.

Regar en suelos áridos

Tengo la impresión de que, cuando se habla de una posible restitución de la democracia en Venezuela, la comunicación, junto a la cultura, es uno de los últimos aspectos sobre la mesa. La economía o la organización política suelen ser el foco de la esfera pública, mientras que otros asuntos, igual de importantes e interconectados, se apilan como deudas pendientes en un escritorio polvoriento. Lo cierto es que la comunicación guarda un importante vínculo con las nociones de sociedad y democracia (Pasquali, 1991, p. 17), y esto es algo que el gobierno oficialista sabe muy bien.

Hace 23 años, Hugo Chávez reconoció en los medios de comunicación una potencial amenaza hacia su gobierno. Así lo asevera Marcelino Bisbal para el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS): “Chávez será el primero en la historia de Venezuela que asuma a plenitud y conciencia del poder lo que las comunicaciones representan para la sociedad, especialmente las comunicaciones radioeléctricas”. Y en las propias palabras (y acciones) de Chávez queda evidenciado: “La comunicación es demasiado sensible para que haya demasiada autonomía” (Chávez, 2006).

Es así como se inaugura una afronta persistente hacia la palabra en Venezuela que al día de hoy podemos ver evidenciada en el declive de los medios de comunicación tradicionales, donde la autocensura y la censura son la norma; los cercos digitales y cierres de medios de comunicación independientes (quienes, ante el vacío informativo por parte de los medios tradicionales, se convirtieron en nuestra principal fuente de noticias); el bloqueo de redes sociales y la persecución y detención arbitraria de periodistas. Políticas estatales que, desde las elecciones del 28 de julio de 2024 y en las protestas subsecuentes, aumentaron, dejando un saldo de 619 violaciones a la libertad de expresión durante todo el año, lo que representa un incremento del 61 % respecto a la cifra de 2023, según un informe publicado por la organización Espacio Público.

Las consecuencias de esta situación derivan en un desierto informativo, un terreno árido donde la integración entre las distintas comunidades de un país se hace compleja, aumenta la desconfianza en la democracia, se incrementa la polarización y se elimina el sano debate y cuestionamiento ciudadano (IPYS Venezuela, 2021). En otras palabras, nos desconocemos entre nosotros, y también desconocemos los valores identitarios y democráticos que, en algún momento, tuvimos.

No obstante, hay formas de resistencia que se enfrentan a esta realidad, como El Bus TV, un medio independiente de noticias offline e hiperlocal que busca llevar la información al ciudadano de a pie, a través de la narración oral de noticias en autobuses y papelógrafos pegados en zonas caminables con información nacional e internacional relevante; o el trabajo de La vida de nos, uno de los pocos medios independientes de periodismo narrativo en Venezuela, que busca darle foco a historias de vida para humanizar problemas transversales en la realidad venezolana.

Otra iniciativa a destacar es la Operación Retuit, un trabajo en el que 14 medios participaron de forma colaborativa para informar combatiendo la censura. Se trató de 30 videos compartidos por redes sociales, con más de 500 contenidos informativos presentados por “La Chama y El Pana”, dos avatares hechos con inteligencia artificial generativa. Esta coyuntura informativa se dio después de la declaración del fraude electoral del 28 de julio, con el objetivo de preservar la seguridad de reporteros y periodistas, y ganó recientemente el Premio Rey de España bajo la categoría de Cooperación Internacional y Acción Humanitaria.

Barco de piedra

La censura no solo impide el acceso a la información en el presente, también dificulta la escritura de una historiografía en el futuro. El periodismo, al igual que la literatura o el cine, atiende una dimensión importante: la recuperación de una memoria histórica e identidad nacional.

En este caso, visitar la conceptualización de “memoria colectiva” elaborada por el sociólogo francés Maurice Halbwachs es pertinente. Según él, la memoria es el conjunto de recuerdos compartidos que se construye en un presente (1950). Es este autor quien acuña el término, el cual posteriormente es profundizado por el filósofo francés Paul Ricoeur, quien habla sobre las dimensiones éticas de la memoria, reconociendo que puede ser sistemáticamente alterada y borrada, y que en el reconocimiento de las memorias individuales se consigue una integración en la historia de los grupos oprimidos (1996). Por ende, es a partir de un contraste de miradas, autores y fuentes que se logra reconstruir una realidad más sensible, más democrática, más real.

En Venezuela no quedan periódicos impresos que no estén alineados con la línea editorial del gobierno (TalCual, 2024). El Nacional, periódico de tradición fundado por Miguel Otero Silva, fue uno de los últimos en cesar sus operaciones de imprenta en 2021, donde un 10 % de los archivos fueron confiscados por el Estado. Algo similar pasó con El Carabobeño o el mismo TalCual, periódicos de tradición impresa cuya parte de su archivo físico se perdió en el paso a lo digital, y otra parte resulta compleja de digitalizar, pues los costos de los servidores y del hosting de las páginas web resultan extremadamente altos. Esto significa que hay una parte de nuestra memoria que, en efecto, ya se ha perdido. Es así como nos encontramos en manos de un “Estado comunicador”, en donde el gobierno busca dejar un espacio vacío para narrativas que fortalezcan el proyecto ideológico del momento.

Como se afirmó en el apartado anterior, la palabra busca mecanismos de resistencia, pero sería injusto encasillarla únicamente en el oficio periodístico. La palabra es la unidad base que nos permite contar una realidad común, plasmar nuestros descontentos y goces o soñar con un universo ficticio; y su aspecto estético-artístico también es fundamental para la cohesión de una sociedad desmembrada.

Sobre la literatura y su relación con la constitución de una memoria común, la académica en letras e historia Nancy Malaver explica lo siguiente:

“Es tal el poder de la literatura en la construcción del recuerdo y del olvido, que se puede afirmar que ella tiene una profunda conexión con el desarrollo mismo de la civilización. De este modo, la historia de la literatura, en razón de que acoge los infinitos y más insospechados vericuetos de las acciones humanas, llega incluso a representar, a través de la estética de la existencia humana, la verdadera historia de la humanidad, sometida a las leyes del contraste y la polaridad.” (Malaver Cruz, 2013, p. 11)

En nuestra historia literaria hay autores y obras destacables que enfatizan la relación entre la memoria y la palabra. Un texto muy actual, a pesar de haber sido escrito hace casi cien años, es Barco de piedra, de Andrés Eloy Blanco, publicado dos años después de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez. Tras haber sido apresado por las insurrecciones de abril de 1928, Blanco fue enviado a las cárceles más crueles del gomecismo, La Rotonda y el Castillo de Puerto Cabello. Estando allí produjo poemas que narran la decadencia de la libertad en Venezuela: historias de pérdidas, desapariciones y añoranza, desde la sensibilidad de un preso político cuyo único delito fue crear. En el prólogo de esta obra, Blanco reconoce que varios de sus poemas fueron confiscados por funcionarios: “Quemar un poema es tan desalmado, tan inútil y tan mezquino, como matar a un niño”, enuncia.

Pese al intento de acallar la creación, Barco de piedra se erigió como una colección de poemas testimoniales de una época de abuso, despotismo y persecución política. Este extracto de Canto de los hijos en marcha lo evidencia:

“Madre, si me matan,

ábreme la herida, ciérrame los ojos

y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo

y esa pobre mano por la que me matan,

pónmela en la herida por la que me muero.” (Blanco, p. 73)

Palabras finales

Como Barco de piedra, existen muchos más, pues nuestra literatura parece no poder huir de la realidad histórica y social. De esta forma, a través de versos elevados y metafísicos, Rafael Cadenas le canta desde el exilio a una Venezuela con fronteras difusas durante la dictadura de Pérez Jiménez; Miguel Otero Silva reconstruye el fin de la economía agraria a través de novelas que parecieran reportajes, en donde denuncia el abandono del llano y la acelerada modernización en torno a nuestra condición de país petrolero; autores más contemporáneos como Francisco Suniaga rescatan el regionalismo criollo bajo el lente de la polarización en tiempos del chavismo; y nuevas promesas de la literatura, como Karina Sainz Borgo o Alejandro Rebolledo, se erigen para enunciar un nuevo discurso literario en torno a nuestro momento histórico actual.

Si bien la palabra “literatura” es una palabra añeja y no inmediata —a diferencia del periodismo—, ambos productos consolidan un proyecto de memoria y comunicaciones que en el futuro habrá que revisitar, y que en el presente debemos apoyar para una consolidación democrática de base. Citando nuevamente a Ricoeur: “Contamos historias porque, al fin y al cabo, las vidas humanas necesitan y merecen contarse. Esta observación adquiere toda su fuerza cuando evocamos la necesidad de salvar la historia de los vencidos y de los perdedores” (1996, p. 145).

El resultado de este esfuerzo reivindicativo —desde las trincheras de la palabra— es la creación de una malla cultural que nos contiene, en donde reconocemos elementos identitarios de la venezolanidad que se trasladan a lo contemporáneo y que se oponen al Estado comunicador, a la peste del insomnio o a la neolengua.

La autora pidió usar pseudónimo.