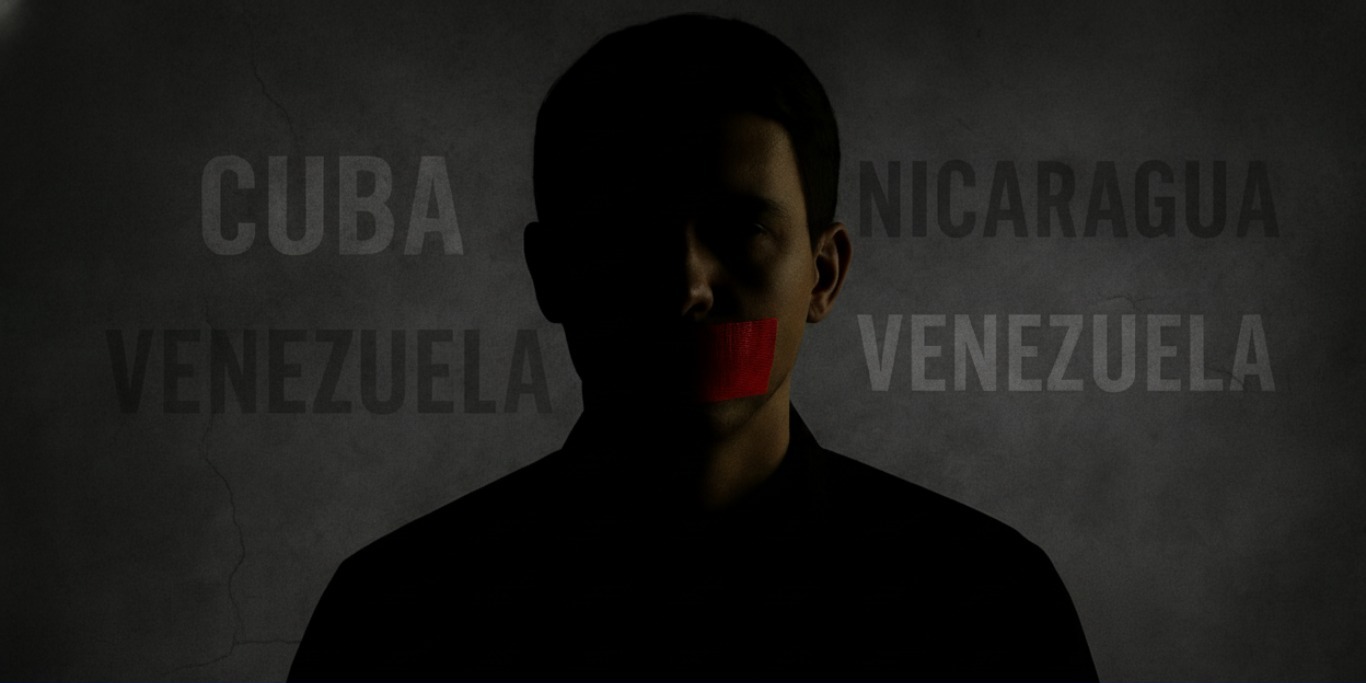

El silencio selectivo: la izquierda y la hipocresía de los derechos humanos

Durante décadas, la izquierda latinoamericana se presentó como garante moral de los derechos humanos. Pero su silencio ante las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela revela el desgaste de esa superioridad ética.

En la política latinoamericana, pocas palabras han sido tan maltratadas, usadas y abusadas como “derechos humanos”. Se invocan con solemnidad, se declaman con lágrimas en los actos conmemorativos y se inscriben en los programas de gobierno con la misma facilidad con la que luego se traicionan. En tiempos electorales, los derechos humanos se han convertido en un tótem discursivo: sirven para marcar superioridad moral frente al adversario, pero casi nunca para construir coherencia.

En Chile, esa paradoja se ha hecho visible con la candidatura de Jeannette Jara, militante del Partido Comunista y carta de la alianza oficialista. Jara intenta presentarse como una figura moderada, capaz de tender puentes hacia el electorado de centro. Pero el problema no está en sus palabras, sino en la herencia política que encarna: un sector que, desde hace décadas, administra un doble estándar moral respecto a los derechos humanos.

La izquierda chilena —y, por extensión, buena parte de la latinoamericana— convirtió la defensa de los derechos humanos en bandera histórica frente a las dictaduras militares. Y con razón: fue víctima de persecuciones, muertes, exilios y torturas. Pero el tiempo reveló un reverso incómodo. La misma izquierda que exigió justicia por sus muertos calla cuando los verdugos son sus aliados ideológicos. Cuba, Nicaragua y Venezuela son el espejo de esa contradicción. Frente a esos regímenes, el discurso se vuelve relativo, la represión se “contextualiza” y la solidaridad se disuelve en un silencio que pesa más que cualquier declaración.

La candidatura de Jara se inscribe en esa ambigüedad. En los debates habla de inclusión, derechos y dignidad, pero evita cualquier distancia real con la historia política de su partido. Lo que intenta presentar como madurez política se percibe más bien como cálculo electoral. Su viraje hacia el centro no parece una convicción, sino una estrategia para sobrevivir en una sociedad que ya no compra discursos vacíos.

Y la sociedad chilena —especialmente los migrantes venezolanos— lo sabe bien. Muchos huyeron de un país donde la palabra “revolución” se volvió sinónimo de ruina. Llegaron con una memoria viva de persecución, muerte, tortura, hambre y censura, y hoy escuchan en Chile a políticos que, mientras se declaran defensores de los derechos humanos, evitan condenar la represión que los expulsó. No es cinismo político: es memoria histórica lo que les impide creerles.

En este contexto, la izquierda latinoamericana enfrenta una crisis de credibilidad sin precedentes. Durante décadas reclamó autoridad moral frente al autoritarismo militar. Hoy, sus vacilaciones ante los autoritarismos de izquierda la han dejado desnuda ante la opinión pública. Esa incoherencia explica por qué tantos exiliados venezolanos o cubanos no se sienten representados por las coaliciones progresistas: intuyen que, en su relato, los derechos humanos tienen partido.

El episodio más revelador fue el Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Mientras líderes democráticos del mundo celebraban el reconocimiento, gran parte de la izquierda respondió con silencio o desdén. Fue un reflejo involuntario, pero transparente: la empatía, para algunos, depende del color político del oprimido. Lo que antes habría inspirado orgullo hoy provoca incomodidad. Y ese silencio, más que cualquier consigna, retrata la moral selectiva de quienes dicen defender la dignidad humana.

En Chile, el respaldo a la candidatura de Machado no fue un gesto menor. Entre los firmantes de su postulación figuraron nombres emblemáticos de la democracia chilena, como los expresidentes Ricardo Lagos Escobar y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, además de reconocidos académicos, parlamentarios y defensores de derechos humanos. Ese apoyo cruzó líneas partidarias y devolvió a la esfera pública una pregunta incómoda: ¿por qué una causa de libertad que el Chile democrático abrazó durante su propio exilio provoca hoy tanto recelo en sectores de la izquierda?

Mientras las viejas figuras de la transición reivindican el coraje civil frente a la tiranía, buena parte del progresismo actual prefiere relativizar, matizar o incluso ironizar sobre el reconocimiento. Es una paradoja que delata no solo el desgaste moral de cierta izquierda ideologizada, sino también su incapacidad de mirar el dolor ajeno sin calcular la conveniencia política. En ese contraste —entre quienes firman por coherencia y quienes callan por reflejo— se desnuda el dilema ético de una generación que convirtió la defensa de los derechos humanos en un gesto condicional.

En medio de ese escenario, la campaña chilena de 2025 se libra entre la retórica del “orden con derechos” y el oportunismo del miedo. Desde la derecha más conservadora se agita el fantasma de la inseguridad asociada a la migración; desde la izquierda, se esgrime un humanismo performativo que, en la práctica, no protege a nadie. Ambas narrativas convergen en el mismo punto ciego: la instrumentalización.

Convertidos en eslogan, los derechos humanos funcionan como moneda simbólica en la disputa electoral. Pero no se construye justicia desde la conveniencia, ni se capitaliza el sufrimiento en votos sin un costo ético.

Lo que está en juego no es solo la credibilidad de una candidata o de un partido. Es la legitimidad de toda una tradición política que se presenta como garante moral de la historia. Una izquierda que aspire a gobernar con sentido ético debería comprender que no hay superioridad posible cuando se calla ante la opresión del otro.

La coherencia, en este contexto, se convierte en una forma de disidencia. No hay defensa de los derechos humanos posible si se aplica con sesgo ideológico. Condenar las violaciones de ayer no autoriza a justificar las de hoy. Si la izquierda desea seguir reclamando el legado de la memoria y la justicia, deberá empezar por mirarse al espejo y reconocer sus contradicciones.

Porque, al final, la moral pública no se mide por lo que se proclama, sino por lo que se calla.

Y en política —como en la vida— el silencio selectivo es la forma más elegante de la hipocresía.