El Béisbol en Venezuela: La Serie del Caribe se despide

Los años 60 marcaron un antes y un después en el béisbol venezolano. Nuevas figuras, nueva década, y un país en pleno sacudón político y social.

Y la nueva década comenzó. Ya en la pasada entrega hablamos del cambio generacional que los sesenta significaron para nuestra pelota. Como justo abreboca, en aquellas líneas empezamos recordando el debut de dos de los nuevos nombres que irrumpieron en los diamantes criollos: Dámaso Blanco y Luis Peñalver. Por supuesto que hablaremos de otras grandes figuras que marcaron esa década, pero hoy no. Para eso tendremos tiempo.

La década de los sesenta fue una muy inquieta. En Venezuela, Pérez Jiménez había sido derrocado y recién estrenábamos constitución y democracia. Aquellos fueron años plagados de atentados guerrilleros e intentonas de golpes de estado. Y como si fuese poco, la tierra de la capital también se estremeció con el gran terremoto de 1967. Sin embargo, a su vez, el progreso en el país tuvo un impulso importante. Tan solo en los primeros meses de los sesenta se creó la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), se inauguró el puente sobre el Lago de Maracaibo, y hasta salió al mercado nada más y nada menos que la Harina P.A.N., hoy parte del gentilicio venezolano. Como cierre triunfal de esa década, el joven proyecto democrático salvó con solidez una gran prueba cuando en 1969 se concretó la primera transición democrática, pacífica y estable de poder entre distintas corrientes políticas: Acción Democrática entregó la presidencia a Copei, luego de una elección decidida por tan solo 33 mil votos.

El resto del mundo también registró cambios importantes, como la construcción del muro de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, el asesinato de J.F. Kennedy, Martín Luther King y su sueño y posterior asesinato, la guerra de Vietnam, el primer trasplante del corazón, el primer vuelo del Concorde, la Beatlemanía, el debut de la minifalda y del bikini y, con estas dos cosas, gracias al cielo, la aparición de la píldora anticonceptiva.

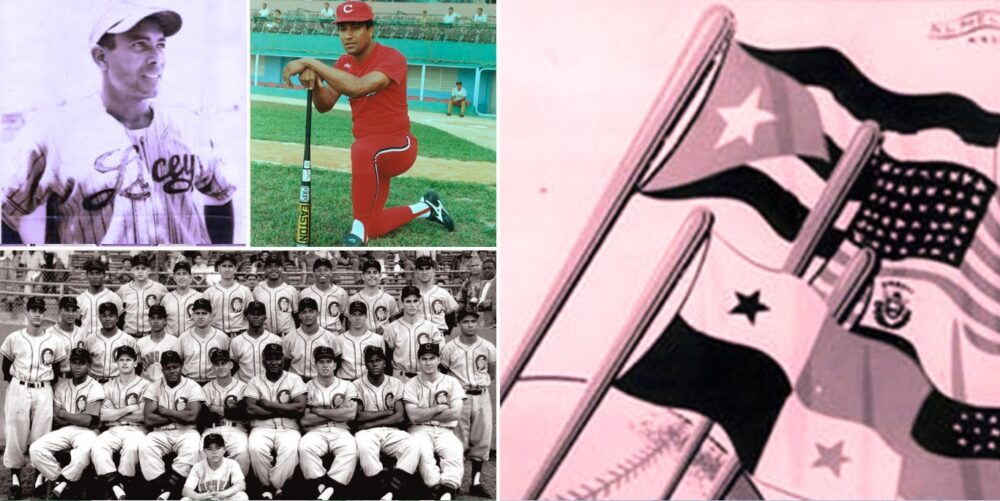

Y ya que mencionamos a Cuba y los misiles, entremos en materia hablando de su revolución y el impacto que en los sesenta aquellas gorras y barbas tuvieron en el béisbol de nuestra región. Cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959, la isla empezó a experimentar cambios que suponían cumplir con las promesas que desde la Sierra Maestra los rebeldes habían elevado como bandera. Sin embargo, estos movimientos conducirían al país hacia un esquema en el que las libertades terminarían más restringidas que lo vivido durante la dictadura militar que la revolución había desplazado. Como parte de estos movimientos, en 1961 Castro prohibió el ejercicio profesional en la isla, y con ello la muerte de la liga profesional de béisbol, así como de sus cuatro grandes equipos: Almendares, Habana, Marianao y Cienfuegos . El béisbol continuaría en tierras cubanas, pero ahora en formato aficionado bajo el nombre de “Serie Nacional de Béisbol Amateur” y con el lema: “Deporte, derecho del pueblo”. ¿Les suena familiar?

Lo cierto es que lo sucedido con la liga cubana impactó de manera negativa el clásico del caribe. El cuarteto de equipos de la isla había dominado el evento desde el primer play ball en 1949. De los doce torneos realizados hasta 1960, los equipos cubanos habían conquistado siete, de los cuales cinco fueron hilvanados de manera consecutiva en, precisamente, los últimos cinco años (1956-1960). La cubana era la liga más desarrollada del Caribe, además de ser considerada por muchos como la segunda mejor del mundo, detrás de la Major League Baseball (MLB) de los Estados Unidos. Por la isla habían desfilado jugadores de la talla de Willie Mays y Satchel Paige, además de numerosas estrellas de la Negro League. Sin embargo, lo que distinguía a la liga cubana del resto de la región era la abundancia en número de sus figuras locales de calidad, como era el caso de Conrado Marrero, Orestes «Minnie» Miñoso, Adolfo Luque, entre otros. De las otras tres ligas que conformaban la Confederación del Caribe, Puerto Rico y Venezuela poseían el nivel necesario para exhibirse como elementos atractivos para el público. El cuarto integrante, Panamá, subsistía de manera algo precaria en el torneo, sin figuras de relieve que animaran a los fanáticos en otros países a comprar las entradas para verlos jugar.

Para el momento, la liga cubana era difícil —por no decir imposible— de sustituir. República Dominicana pudo haber sido una opción que, junto a los boricuas y a los venezolanos, le diera la sazón necesaria al evento para hacerlo comercial. La liga profesional dominicana tenía apenas seis años de fundada (1955), período en el que logró crecer de manera interesante con figuras como Oswaldo Virgil, Felipe Alou, Juan Marichal, entre otros. No obstante, el país caribeño también atravesaba problemas políticos. En 1960, la Organización de Estados Americanos (OEA) había sancionado al país por la participación del dictador dominicano, Leonidas Trujillo, en el atentado que el 24 de junio de ese mismo año había ocurrido contra la vida de Rómulo Betancourt, presidente de Venezuela. En la República Dominicana se había terminado de perfilar el plan del magnicidio, para el que el gobierno de Trujillo suministró a los conspiradores venezolanos un cargamento de 1,800 libras de armas (pistolas, revólveres, ametralladoras y proyectiles), además de la dinamita, la gelatina inflamable y un receptor de última tecnología con los que se armó y detonó el explosivo que por poco acaba con la vida de Betancourt.

La sanción de la OEA significó para la República Dominicana el aislamiento internacional, con las consecuencias económicas y otras limitaciones que una medida como esta conlleva. Por supuesto, el béisbol también pagó su cuota. El campeonato de la LIDOM de 1960 se realizó solo con la participación de jugadores locales. Luego, con el asesinato de Leonidas Trujillo el 30 de mayo de 1961, se inició en la isla un período de inestabilidad político y social que condujo a una serie de manifestaciones violentas en las que se demandaba la salida de la familia del exmandatario de la isla. Ese proceso de transición impidió que, en medio de la convulsión, la liga de béisbol pudiese operar, por lo que los torneos del 61 y 62 fueron cancelados. Así que Quisqueya no era una opción para sustituir a Cuba en la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, y así la posibilidad de continuar con el torneo anual quedaba afectada en el plano comercial. El principal atractivo desaparecía y no había reemplazo y, como negocio es negocio, no quedó otra alternativa que decretar vacaciones indefinidas a la Serie del Caribe.

Ante aquella situación, los promotores originales del torneo caribeño buscaron alternativas y encontraron la respuesta en la extinta Serie Interamericana; sí, esa que ellos mismos habían impulsado en los años cuarenta y que, de manera paradójica, fue la semilla que luego germinó en la Serie del Caribe. El formato en esta segunda etapa contemplaba la participación de los campeones de las ligas de Venezuela, Puerto Rico y Panamá, y la del subcampeón del país anfitrión. Es decir, la liga que albergara el evento tendría dos representantes. De esta experiencia hablaremos en la próxima entrega.

Por su parte, el béisbol cubano terminó afectado de manera significativa. La falta de roce internacional, la adopción del bate de aluminio y otros factores ligados al tema político hizo retroceder la calidad de un país cuya pelota constituía la segunda potencia del mundo. Con la muerte de la liga profesional el atractivo de los torneos en la isla se fue desvaneciendo. La Serie Nacional no logró captar la atención de los fanáticos locales, con todo y los intentos del nuevo régimen por promocionarla. Desde el cambio de formato, más de treinta equipos han desaparecido o cambiado de nombre. Es decir, ahí sale mejor no encariñarse con divisa alguna, porque la posibilidad de que mañana no exista es alta. En fin, la triste historia es que el éxito del nuevo esquema solo existía en las páginas de la prensa que aseguraban que la pelota había dado un brinco en calidad. Y en realidad lo dio, solo que hacia atrás.