Ali estuvo dos veces en Caracas

Ali profetizó en Caracas su victoria sobre Foreman

Este tres de junio se cumplen ocho años de la muerte de Muhammad Ali, el más famoso de los boxeadores. Icono mundial por su destreza en el ring y su rebeldía fuera de él. El gran campeón estuvo en la capital venezolana en dos oportunidades, en los años setenta del siglo pasado. Vio en junio de 1974 a George Foreman, una fuerza de la naturaleza, pulverizar a Ken Norton en la inauguración del Poliedro de Caracas. Siete meses después, Ali lo destrozó

El hombre que volaba como una mariposa y picaba como una abeja, con una boca incontenible, tan poderosa como sus puños, estuvo en Caracas en los años 1971 y 1974. En ambas ocasiones como invitado especial de los organizadores de un par de veladas de boxeo, una en el ya en desuso Nuevo Circo, la otra en el Poliedro de Caracas.

La primera de aquellas visitas fue en junio de 1971, unos 5 o 6 días antes del combate que el sábado 5 animarían el venezolano Vicente Paúl Rondón y el italiano Piero Del Papa por a corona mundial semicompleta de la Asociación Mundial de Boxeo que ostentaba el primero, ganada el 27 de febrero de ese año y que expondría por primera vez.

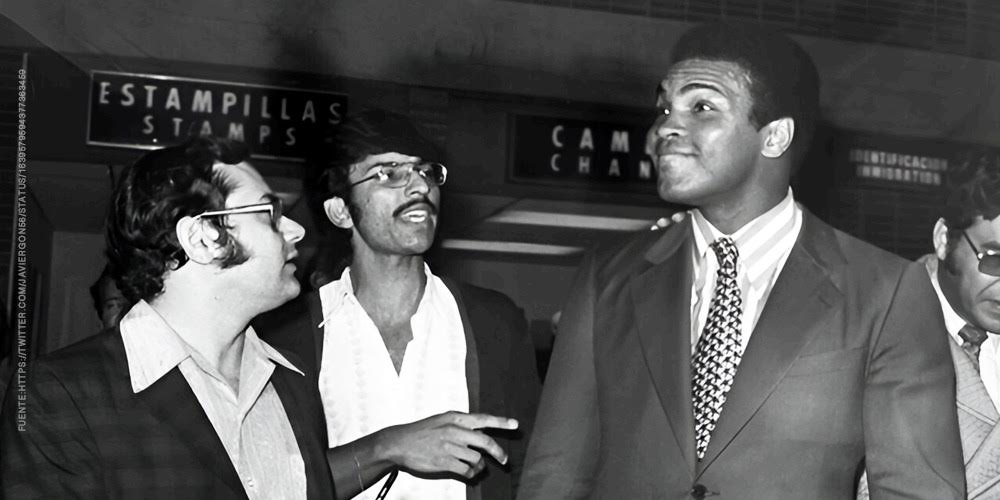

La llegada de Ali causó, como era de esperarse, una alocada conmoción en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Decenas de curiosos y un enjambre de periodistas, entre quienes nos contábamos, rodeó al famoso personaje tan pronto cumplió los trámites de aduana y fue llevado a una improvisada sala de prensa en el propio aeropuerto.

Por lo que sabíamos de él esperábamos una incesante lluvia de palabras del llamado Bocazas, con una bien ganada fama de ser un parlanchín sin pausas. No hubo tal cosa. Por el contrario, un Ali serio, casi mudo, tan solo miraba fijamente al grupo que le rodeaba como diciéndose interiormente “¿Y estos qué diablos querrán?”, mientras respondía parcamente al aluvión de preguntas.

A una de ellas, relacionada con el porqué de su negativa a formar filas en 1967, se limitó a responder y explicar, con una lacónica frase; “Mi religión es la paz. Por eso no fui a Vietnam”. Esas primeras cinco palabras fueron las que utilizamos para titular la información que publicó al día siguiente El Nacional, el diario para el que trabajábamos.

Ali atendió a los medios impresos, radiales y de TV no más de 15-20 minutos y luego sus anfitriones lo montaron en volandas en una camioneta y subió a toda velocidad hasta la capital.

Durante los pocos días que estuvo Venezuela apenas si se le vio. En Sabana Grande se regaron comentarios de toda índole sobre su estada en el país, entre los clientes del Gran Café, sitió obligado de reunión de intelectuales, gente del mundo de la cultura y periodistas que ya habían cerrado sus ediciones diarias: que si había estado en una tienda comprando ropa y zapatos, que si había cenado aquí y almorzado allá y uno que otro chismoso hasta aseguró “por mis papás” que “el tipo no come cuentos. Anoche la pasó con 2 trotaconventos (en realidad usó una palabra menos piadosa) en una misma noche. Ellas me dijeron que le regaló un montón de dólares a cada una”. Y decenas de otras cosas de parecido tenor.

Se había dicho que Ali ofrecería una exhibición de 2-3 rounds. Tampoco la hubo. En el Nuevo Circo, desde ring-side, vio al mirandino Rondón acabar con el retador Del Papa a los pocos minutos del primer asalto. Se fue al hotel y a la mañana siguiente regresó a su país, casi a escondidas.

Su segunda visita, en marzo de 1974, siguió un patrón parecido. Vino invitado por la empresa promotora, Video-Technics, de EE.UU, de la pelea por las coronas AMB y CMB del peso completo entre el campeón George Foreman y el exmarine Ken Norton para la inauguración del Poliedro, dirigido en aquellos días por el gran compositor venezolano Aldemaro Romero, espectáculo a realizarse el jueves 26.

Como la primera vez, Ali se exhibió ante el público en contadas ocasiones, se mantuvo casi en el anonimato. Lo más relevante de esa vez en Caracas ocurrió apenas unos pocos minutos de haber terminado la pelea con una apabullante victoria de Foreman, que tumbó 3 veces al aspirante y lo despachó a los 2 minutos del segundo round. Ali, que llegó poco antes del comienzo del combate, dijo luego a quienes le rodeaban algo parecido a lo que sigue, palabras más, palabras menos, según nos tradujeron: “No pude llegar antes porque me recogieron tarde en el hotel. Le iba a decir a Norton cómo tenía que pelearle a Foreman, la manera en que podía vencerlo. Lamentablemente no llegué a tiempo.”

Cuando nos lo dijeron, para nuestro coleto pensamos: “Son puras palabras, puras especulaciones y pendejadas de Ali. Foreman es un tractor. ¿Cómo carajo lo frenaba Norton?”

El 30 de octubre del mismo año, siete meses y unos días después, cuando Ali noqueó en Kinshasa, Zaire (hoy República Democrática del Congo) a Foreman en ocho rounds, fue cuando desciframos y entendimos sus enigmáticas palabras del Poliedro acerca de cuál era la mejor manera de pelear para vencer al excampeón, que parecía indestructible.

El escritor Norman Mailer, una de las figuras del Nuevo Periodismo, relató en El Combate aquella feroz batalla, de resultado inesperado, y trazó, por la cercanía que logró con los combatientes, un retrato de las “tensiones, miedos y anhelos” que latían en cada uno.

Una lágrima por Ali

El más conocido boxeador de todas las épocas, de avasallante y carismática personalidad, fue un caso nada frecuente para su deporte y en general para todas las disciplinas deportivas. Él partió en dos la historia del boxeo, sin la menor duda al hacer esta afirmación. Hace 8 años, tal día como el del lunes 3 de este mes, falleció en un hospital de Scottsdale, Arizona, a los 74 años de edad, convertido en una leyenda deportiva y en un símbolo de la lucha por los derechos civiles de sus hermanos de raza y de religión, la del Islam.

Ali, nacido en Louisville, Kentucky, el 17 de enero de 1942, el boxeador de quien se dijo que “pica como una abeja y vuela como una mariposa” estuvo sobre un ring profesionalmente desde 1960 -unos pocos meses más tarde de haber ganado la medalla de oro del peso semicompleto de los Juegos Olímpicos de Roma-60- hasta 1981. Tenía 39 años cuando perdió, apenas su quinta derrota, en su despedida a los puntos en 10 rounds ante Trevor Berbick, 12 años más joven, en Nasáu, Bahamas.

Bajo el título “Una lágrima por Ali” publiqué el 24 de diciembre de 1984 un artículo sobre el “Más Grande” boxeador, tras haberlo visto días antes en el lobby de un hotel en Las Vegas, Nevada. Estaba rodeado de un grupo de admiradores, como solía ocurrir en todo lugar donde concurrías. Hacía unas semanas había sido diagnosticado del Mal de Parkinson. El artículo (que se reproduce a continuación) recibió la distinción, por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una de las organizaciones que controlan el boxeo en el mundo, como el mejor escrito en el año de su publicación.

¿Era capaz solo una de aquellas personas que se arremolinaban alrededor del hombre que hablaba, balbuceante, con voz inaudible, reconocer en esa mole de músculos ahora flácidos a quien habla sido la cuasi perfección física?

¿Era, ese hombre sentado allí, aquel que 24 años atrás, entonces un adolescente de 18 años llamado Cassius Marcellus Clay, su apelativo de nacimiento, que había sembrado su nombre en la ilustre nómina de los campeones olímpicos, en Roma, como semicompleto y quien, desde entonces, y con el correr del tiempo comenzó a ser conocido universalmente como Muhammad Ali por el mundo deportivo?

¿Ciertamente era ese hombre con ojos mortecinos, sin el brillo rutilante de otrora, el que estaba repitiendo las viejas y desgastadas palabras que tanto propaló al mundo del boxeo y que conocen incluso quienes no tienen ninguna inquietud por el deporte, aquellas de “yo soy el más grande de todos, soy el rey del mundo y soy el más bello”?

¿Podía ser ciertamente ese hombre que era mirado ahora y allí con conmiseración por su amigo de décadas, el reverendo Jesse Jackson, el que estaba diciéndole a todos, sin que ni uno solo de ellos le creyera que “aplastaré a esa cosa. Volveré a ganar una vez más”, mientras se remecía en el asiento y oteaba los rostros con la mirada casi perdida, para confirmar que todos le estaban escuchando?

¿Acaso era él, aquel hombretón impecablemente ataviado, corbata a rayas atenazando el cuello, el mismo que un día cualquiera entró en una habitación cualquiera de un hotel cualquiera para decirle a Ángelo Dundee que estaba hablando, Dundee, con “el próximo campeón mundial de todos los pesos”, cuando aún ni siquiera tenía en sus bolsillos la matrícula de boxeador profesional, en una conversación presenciada por Willie Pastrano, para la época monarca mundial semipesado y quien luego preguntaría a Dundee quién era “ése negrito loco” que tanto parlotea?”

¡Demonios! Pero, ¿era en verdad aquella figura de zombi, de muerto en vida, quien una vez dejó con la boca abierta al mundo del deporte, exactamente el 25 de febrero del año 64, al coronarse rey mundial de los pesos completos mientras en una banqueta de la esquina contraria “El Oso Feo” Sonny Liston, como lo llamaba burlonamente, bajaba la cabeza hacia el cuello humillado por un mozalbete bravucón de apenas 22 años, cumplidos unos pocos días atrás?

¿Era posible, por Dios, que fuera el hombre que hablaba con voz pastosa el mismo cuya imagen de arcángel San Gabriel matando al dragón se habla asomado a las primeras páginas de todos los diarios del mundo, con el puño cerrado, el rostro crispado, pidiéndole a un listón dormido y en la lona que se levantara de ella para seguir castigándole, en la pelea de revancha el 25/5/65, llamada luego” la del golpe fantasma “o “de ancla”?

¿Era la abeja de punzante y molesto aguijón, la mariposa que volaba inquieta, ese hombre sentado allí, y a quien los médicos del Hospital Presbiteriano de Nueva York esperaban para ahondar en los exámenes que había iniciado unos meses atrás el neurólogo Stanley Fahn, y así determinar si era o no el fatal Mal de Parkinson la enfermedad que minaba el organismo de un cuerpo apenas ayer preñado de vitalidad, de fuerza, de alientos?

¿Podía acaso sólo una de aquel grupo de personas que le escuchaba con pena creer que en efecto era él, que era Muhammad Ali, el atleta que tuvo la osadía de desafiar al gobierno de su país al rehusar reportarse a filas porque “no tengo nada contra los vietcongs y ellos nada tienen en mi contra. No voy a matar a ningún ser humano. Ninguno de ellos me ha llamado negro”?

No. No podía ser esa suerte de marioneta inanimada el mismo hombre que una vez, al llegar al aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, en el año 71, como invitado especial para ofrecer una exhibición, había ratificado que “mi religión es la paz”.

Era imposible que fuera quien después de un retiro de casi tres años había vuelto a las cuerdas para masacrar a Jerry Quarry en tres asaltos. No podía ser quien, luego de caer en una batalla de guerreros espartanos frente a los puños de Joe Frazier, el 8 de marzo del ‘71, había resurgido de sus cenizas, cual ave fénix, para reconquistar un sitial que “es mío desde siempre.”

¿En cuál rincón del tiempo había desaparecido esa personalidad deslumbrante que trastrocó todo lo que hasta ahora existía en materia de autopromoción, de venta de la imagen? ¿Dónde estaba aquel que virtualmente ponía de rodillas y a sus pies, a todos los promotores que en el mundo eran? ¿Dónde estaba aquel que, con su magia, mutó todas las relaciones existentes hasta ahora entre boxeadores, apoderados y «match-makers», para terminar con la antigua práctica de las migajas de pan que eran arrojadas a quien exponía el pellejo? ¿Dónde estaba el mítico personaje que hizo mofa de George Foreman en Zaire un 30 de octubre de 10 años atrás; el que se había recuperado de una fractura a la mandíbula en un pleito salvaje con Ken Norton; el que tiene un nicho seguro entre los inmortales de fistiana; el que cayó desvanecido en los brazos de Drew “Bundini” Brown y de Dundee en Manila, fracciones de segundos después de que su archienemigo Joe Frazier había arriado la bandera de rendición en una de las más estrujantes refriegas que recuerde la historia del boxeo moderno, allá en el Thrilla en Manila, Filipinas el 1° de octubre de 1975?

Probablemente ese hombre que estaba allí, como un animal de circo, que saciaba la curiosidad de quienes le veían y escuchaban, había comenzado a esfumarse desde el primer día en que se puso el primer par de guantes como armas para sus manos. Probablemente había comenzado a volatilizarse desde el primer golpe que cayó sobre su cabeza protegida en los años de amateur. Probablemente su lucidez había abierto las compuertas del amodorramiento con los golpes recibidos de Tunney Hunsaker en Loulsville-60; con los golpes de Alex Miteff; con los golpes de George Logan; con los golpes de Charlie Powell; con los golpes de Jimmy Ellis; con los golpes de Floyd Patterson; con los golpes de Zora Folley; con los golpes de Buster Mathis; con los golpes de… Cientos y cientos de golpes. Miles y miles de golpes. Tantos como un millón y medio de golpes, si damos como válidos los posiblemente exagerados cálculos del propio Ali, quien declaró haber combatido unos 150.000 rounds en 25 años de acción, con unos 10 impactos recibidos por cada round.

Y un millón y medio de golpes son muchos golpes. Incluso si fueran nada más la mitad de ellos o la cuarta parte de ellos, son demasiados golpes para una cabeza, para un cuerpo, más si se considera que millones y millones de neuronas mueren -el periodista científico Arístides Bastidas nos dijo una vez cuántas, pero no recordamos el número- con cada impacto al cerebro.

Por eso, por todo lo dicho. Porque ha caído y pasado demasiada agua bajo los puentes. Porque el río se ha salido de cauce y ha regado las riberas. Porque son muchos los huracanes que han azotado al mundo. Porque le han cortado las alas. Porque le han cercenado el aguijón, Por todo lo dicho, por todo eso, y porque la mariposa ya no vuela, la abeja ya no pica. Por todo eso, repito, caiga esta lágrima por Ali.