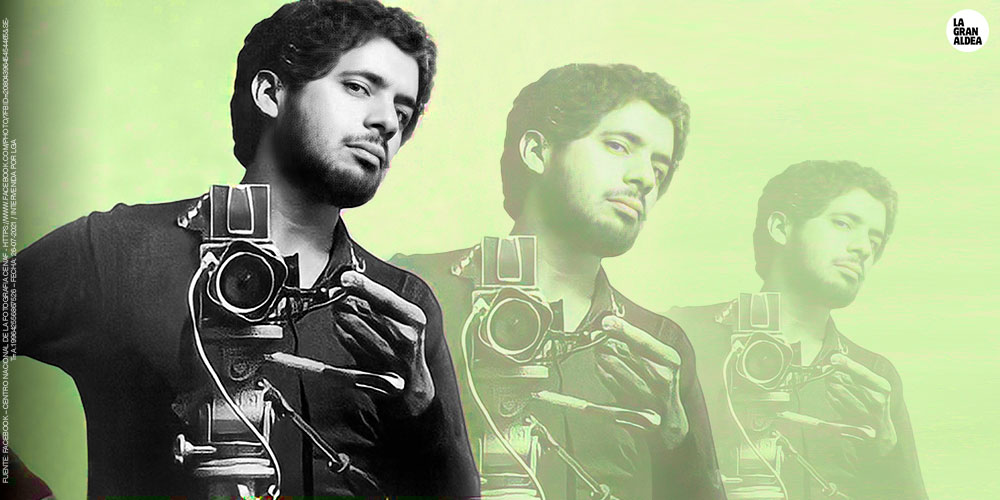

Una exposición sobre la obra de Sigala

“He estado revisando lo que escribí hace años sobre Sigala y son referencias, frases, anécdotas. Nunca le dediqué un ensayo, y se lo merecía. Era más bien una presencia continua, tan inextinguible como imposible de encasillar. José Sigala es también protagonista de uno de mis cuentos, ‘El cajoncito’. En esta nueva versión, el pintor es un fotógrafo que tiende a soltar sentencias profundas”.

Fue inaugurada en Valencia en mayo de 2023 y estará disponible hasta la primera semana de septiembre. Ojalá la lleven a Barquisimeto, la ciudad que mi amigo adoraba. Me cuesta entender el título: Sigala, inédito y común. Lo de inédito es comprensible, pero nada en Sigala era común.

He estado revisando lo que escribí hace años sobre Sigala y son referencias, frases, anécdotas. Nunca le dediqué un ensayo, y se lo merecía. Era más bien una presencia continua, tan inextinguible como imposible de encasillar.

He buscado los fragmentos escritos donde aparece mi amigo y quisiera compartir el más extenso:

Yo venía de visitar una exposición sobre la obra de José Sigala, donde John Lange, había colocado en una esquina los objetos que el fotógrafo solía tener en su habitación. Me conmovió la atmósfera de refugio, de guarida, y, al mismo tiempo, de epicentro del mundo. Era aquel un lugar para llegar, pero también un punto de partida, de descanso y a la vez de creatividad.

Esa noche, al llegar a mi propio lecho, me quedé pensando en cómo ha sido mi relación con el entorno que descubro al despertarme, o con los últimos objetos que me acompañan antes de dormirme. Estuve horas en silencio, emprendiendo lentos paseos con la vista, como si observara una gran ciudad desde una montaña.

José Sigala es también protagonista de uno de mis cuentos, “El cajoncito”. En la primera versión aparece como un pintor que tiende a ser silencioso. José podía callarse a niveles de hermetismo, pero solamente si estaba de mal humor. Yo conocí algo de esa versión muda porque en nuestros primeros encuentros echábamos chispas. Quizás fue Marta quien sirvió de catalizador. Gracias a ella llegamos a ser entrañables y conocí su versión risueña, tierna y muy conversadora.

En esta nueva versión del cuento, el pintor es un fotógrafo que tiende a soltar sentencias profundas. Sigala llegaba a esas intensidades, pero con comentarios más breves y aparentemente casuales.

En ese viaje a Guadalupe también está presente Marta. Si no aparece en el cuento es para no complicarlo. No debo, ni puedo, ni quiero recordar qué es cierto y qué es ficticio en mi versión de esa jornada. Nuestros recuerdos junto a Sigala están sumergidos en una sensación de fantasía tan grata y reconfortante que no quiero apaciguarla con precisiones.

***

El cajoncito

En esos años yo dormía mucho más que ahora y llegué tarde a nuestra cita en la madrugada frente a la Torre Polar. Al verlo con los brazos cruzados sosteniendo un viejo bulto de colegio y un termo de café, entendí que el paseo se había malogrado antes de empezar. El fotógrafo entró en la camioneta con esa expresión de quien le molestan las excusas y le brotó un áspero saludo de tos con letras sueltas. Tenía en la camisa las arrugas del día anterior pero su olor era más bien seco, como de aserrín.

Hacía falta Marcelino, pero se nos perdió esa noche después de la fiesta en la exposición. Si no hubiera sido por él jamás hubiera conocido a ese fotógrafo flaco y hermético.

Marcelino era un buen vínculo para las almas errantes y disparejas, su humor y su bondad emparejaban los niveles de locura y sabiduría. Cuando en el breve lapso que estuvimos solos los tres, el fotógrafo describió el paseo que tenía planeado hacer más allá de Quíbor, el tío Marcelino organizó en diez minutos una aventura con la emoción exagerada de quien sabe de antemano que jamás irá. Los paisajes y eventos que auguraba eran sólo una excusa para beber vino con dignidad y emoción.

Yo sí quedé enganchado y citado para el viaje, y esa noche del viernes llegué a la casa tan ansioso como borracho. El sábado a las siete de la mañana la historia era otra. Me dolía la cabeza al respirar. Manejaba por la autopista sintiendo en los oídos el rumor de mi sangre espesa; en las encías tenía un sabor a fieltro y al lado un fotógrafo de antiguas glorias que respondía sin mover el cuello y con monosílabos estomacales.

Desde Tazón hasta Maracay me callé la boca. Yo tenía el volante, que en algo ayuda a distraerse, y estuve ensimismado y tranquilo hasta Valencia. En la vía a Yaritagua sí comencé a ponerme muy tenso; ese tramo de Venezuela necesito transitarlo dormido o con alguien que me converse.

Basándome en mi educación jesuita me concentré en la composición de lugar de San Ignacio de Loyola, o “vista imaginativa previa a un ejercicio espiritual”. Esta técnica de levitación parcial consiste en observar la situación desde lejos, como en un sueño eterno. Vernos, no como sujetos, sino como piezas en un mecanismo más amplio y más dócil que la tensa suma de las partes. El fotógrafo y yo no éramos más que dos hombres en una camioneta que avanzaban sentados y en suspensión por el universo. Si cambiaba mi actitud altiva por una posición humilde, nada esencial sucedería, pero al menos evitaría la más insípida de las angustias: un tenso aburrimiento de autopista.

Estuve un rato pensando en cómo llenar el vacío de las dos horas que faltaban para llegar a Barquisimeto. Primero pensé en algo prosaico: “Maestro, desde que me compré esta camioneta tengo la idea de llevarla a comer tierra y atiborrarla de artesanía. Espero que usted tenga la bondad de indicarme los sitios recónditos y baratos”. Luego pensé que no convenía andar con tantas vueltas y tiré a matar con una versión más corta:

-Maestro, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Yo le sirvo de chofer y usted me guía y me cuenta algo de vez en cuando. ¿Cómo le parece el negocio?

El hombre se arrellanó en el asiento y respondió afable:

-Está bien.

Bajo estos principios de traslación e intercambio hicimos nuestra entrada triunfal en Barquisimeto. El fotógrafo me condujo a un restaurante árabe para su primera lección. Los dueños no han gastado un bolívar en decoración, todo lo invierten en comida. Esa parece ser la consigna del buen cocinero musulmán cuando llega a Venezuela. La casa es plana y anodina con adornos de cerámicas aleatorias y frisos carrasposos. Se entra por un garaje lateral, o, si eres conocido, atraviesas una intimidad hogareña plagada de niños dormidos, afiches de playas desteñidas y diplomas de radioelectrónica.

Para aclararle las leyes de juego al visitante, justo antes de acceder a las mesas del patio trasero, aparece un macizo patriarca desparramado en un sillón de mimbre con los dedos de los pies remojándose en una palangana con agua tibia con manzanilla. O bien se trataba de un sistema de meditación sirio o era un caso agudo de hongos. A esta escultura venerable la rodeaban unas bandejas pandeadas de aluminio con dulces de pistacho y miel.

Al sentarnos en la mesa, mi maestro comenzó a entrar en calor. Se le notaba mejor disposición, menos rigidez en los labios, más agilidad en las cejas. A medida que se le iba llenando el estómago con crema de garbanzo se esfumaban sus vacíos y emergieron dosis de sapiencia apoyadas en una balanceada base de fibra y proteínas.

Comimos hasta agotar los secretos de la dueña y reiniciamos el ciclo una y otra vez, logramos impresionar a una familia de inmigrantes que atravesó mares y desiertos, guerras civiles y santas. Hasta el gordo de la palangana se acercó descalzo a observar con respeto nuestro apetito creciente.

Los verdaderos artistas lo son en cada uno de sus gestos. Nuestra mesa fue tomando la gentil policromía de un apiñamiento de platos de peltre floreado, tenedores, cucharillas y servilletas. Puede que fuera el efecto de la cerveza o el cordero, pero hasta el dibujo de los restos de perejil y pimentón en los platos del fotógrafo tenían esos giros inexplicables que incitan a percibir con emoción lo ordinario. Añádase a la escena su comer pausado con hondas respiraciones que expresaban su agradecimiento, la acompasada cadencia al secarse el sudor de la frente y observar la parra que cubría el patio, la ojeada experta a las bandejas que servían a nuestros vecinos, algún eructo enigmático, los suspiros con los ojos cerrados, las palmadas cariñosas que se daba con buen ritmo justo encima de la hebilla.

El postre sí lo dejé pasar, me bastaba con recordar la afable sonrisa del patriarca con sus dedos entreabiertos chapoteando en la palangana. Tomamos un café con demasiada borra y yo pagué la cuenta. Para el maestro, el término «chofer» de nuestro reciente trato incluía ese tipo de obligación.

Cuando salimos de la casa todos se despedían moviendo las cabezas con cariñosas cadencias. El fotógrafo fue obsequiado por la dueña con una bolsita cuyo contenido sigue siendo, para mí, un misterio.

Al llegar a la calle nos golpeó el aire caliente y el sol rebotando en la acera. Señalé un enorme caracol sobre el asfalto que sujetaba la puerta de una reja y di a entender que era pavoso con el clásico gesto del meñique y el índice estirados. Fue entonces cuando el maestro soltó la segunda lección:

-Arquitecto, la pava está en el vacío, no en la concha. ¿Usted ha visto un caracol en el agua? No hay vulva más sensual y palpitante que esa carne tanteando los fondos del mar. Culparlo porque evacuaron a cuchillo su interior y lo arrinconaron es injusto.

Nosotros, además de celebrar el delicioso sacrificio que implica una ensalada de botuto y cebolla, debemos restituirle la gracia a la concha, ayudarla en esta segunda vida tiesa y hueca. No permita nunca que una casa suya sea tan triste como un caracol aguantando una puerta.

Arrancamos. Sentí que podía manejar con honor y dignidad. El trato estaba pagando.

En la vía hacia Quíbor pasamos frente a un puesto con hamacas de nylon verdes y azules, maracas y jaulas de pájaros. El pintor me pidió que nos detuviéramos. Lo hice con flojera, pues pensé que el fotógrafo quería comprar alguna de aquellas mercancías falsas y barnizadas, pero me hizo señas de entrar por un camino de tierra justo al lado del tinglado y llegamos frente a un inmenso cují donde la camioneta se dejó cobijar bajo una densa sombra. Como un alumno abnegado entendí de inmediato la tercera lección: no íbamos a comprar sino a reposar el almuerzo. Imité la posición del maestro, quien ya estaba sumergido en una breve siesta de asiento reclinado, correa y bragueta abierta.

Cuando desperté, la cultura del Corán, bien digerida, dominaba menos mi cuerpo y mi mente. Mi compañero de viaje hacia rato que se había ido a conversar con el encargado del tinglado. La silla en que estaba sentado valía más que todas las mercancías juntas. Se dedicó a alabar los encajes de cuero, los cortes en los extremos, lo preciso de los pliegues, lo recio y aromático de la madera. Era un mueble manoseado, testigo de muchos cuentos y de varias encueradas. El fotógrafo no trató de negociarla y regresó a la camioneta sin hacer ninguna oferta.

De vuelta en la vía le pregunté si no pensó en traerse la sillita, y me respondió:

-¿Y por qué sillita?

No podía dejarme zarandear y me defendí:

-Pues por chiquita.

Entonces vino la cuarta lección:

-Esa silla tiene su función: no es para arrimarla a una mesa sino para andar con ella buscando las mejores sombras y brisas de la tarde. Conviene que no pese mucho. Los diminutivos sólo deben usarse cuando hay falta de escala. ¿Usted acaso se lava la boca con un cepillito de dientes?

Ya no me estaba haciendo tanta gracia aquel evangelista del diseño. Por alguna extraña razón siempre me persiguen los predicadores, pero no convenía poner mala cara, me adentraba en su territorio y acepté recibir golpes bajos siempre y cuando me llevara a los buenos sitios, a sus secretos. Eran las dos de la tarde y aún quedaba mucho camino y buena luz.

En Quíbor visitamos una iglesia. Yo creí que la idea era tomar unas fotos pero el fotógrafo estuvo rezando.

-Un toque técnico -me dijo.

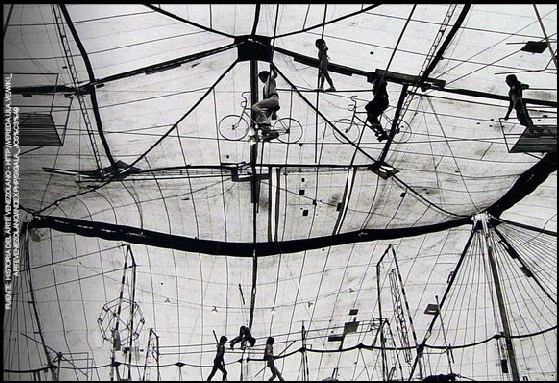

Tomamos luego el camino hacia el valle de Guadalupe. No creo que exista otra tierra en este país que contenga tanta creación. Dice el fotógrafo que uno escupe y nacen ajos. Está lleno de vida sedimentada, de formas que están por brotar, unas ocultas, otras errantes y muchas en visible gestación.

En las afueras del pueblo nos recibió un flaco en braga de mecánico que reparaba un camión más grande que su casa. Supe que su verdadera pasión era la talla de madera cuando se lavó las manos con gasolina y entramos a un salón oscuro y fresco. Luego de ajustarme al cambio de luminosidad, fue definiéndose la madera ahumada de los pares y tensores que formaban el techo, las grietas en el piso de cemento, machetes de todos los tamaños y un ejército de animales y héroes nacionales tallados en vera y algarrobo.

Esperé a que se asentaran aquellas visiones antes de preguntar precios. Tengo el grave problema de actuar por desatinados impulsos. Nunca he logrado darle un justo valor a lo que me atrae. Compro, o dejo de comprar, por sobresaltos, y siempre termino con una sensación de insatisfacción o remordimiento.

El fotógrafo no curioseó ni preguntó; ya tenía un negocio andando. El joven mecánico trajo unos periódicos que envolvían a una ballena que comenzaba a emerger de una rola de ébano, o algo aún más denso, más negro, y luego buscó en un armario la documentación que servía de referencia a la opulenta escultura: un viejo ejemplar de la novela Moby Dick con pequeños grabados antes de cada capítulo. Quien habló todo el tiempo fue el tallador, pero era fácil comprender que asintiendo o dudando mi maestro lo guiaba en lo fundamental.

Era tan insólita la idea de una ballena en el valle de Guadalupe que los dejé solos con sus asuntos de altamar. Supe que no tendría apoyo para mis propias compras y me puse a buscar por mi cuenta hasta encontrar bajó una mesa un juego de bolas de madera maciza. Los interrumpí para averiguar el precio. El joven me dijo sin voltear:

-Son como ochocientos bolívares.

¡Cien bolívares por bola!

Me imaginé un mes completo tallando una de aquellas esferas, y no lograba entender aquel costo irrisorio. De todas maneras esperé la opinión de mi maestro. Lo llamé aparte y le susurré:

-¿Cómo le parecen esas bolas por ochocientos?

Me preguntó, también en secreto:

-¿Usted juega bolas criollas?

-No… Es que vivo en un apartamento.

-Mejor, las disfrutará más.

No entendí del todo su respuesta y las regresé a su rincón.

El escultor y el fotógrafo fijaron cita para cuando la ballena estuviera lijada y pulida. Nos marchamos.

Tenía que decir algo y pregunté:

-¿Moby Dick no era blanca?

-Blanca no, albina.

Y así quedó atrás el problema del color.

En la vía había otros talladores y todos conocían al fotógrafo que los saludaba como un arzobispo. Cuando me di cuenta de que mi maestro no tenía intenciones de pararse en ningún otro puesto, le pregunté cómo iba a ser el asunto de nuestras compras.

-Mire arquitecto: yo no salgo a comprar cosas, yo las recojo o las encargo. Si las encuentro desterradas y huérfanas les doy cobijo, las rodeo de buena compañía y cariño. Trato de no ponerme posesivo cuando veo el trabajo de otros. Nunca le quito a alguien lo que está usando, como en el caso de su sillita. Eso es echarle en cara al prójimo que uno ve lo que él jamás ha visto.

Tanta sabiduría se me empezaba a atragantar. Mis ínfulas de coleccionista se quedarían en un manual moralista sobre técnicas de aproximación al artesano. Regresaría a Caracas con el caucho de repuesto y el gato.

Llegamos a un caserío en una zona aún más seca. Las casas estaban separadas y no logré entender si la aldea era un asentamiento precolombino o muy reciente. Había una radio prendida con algún político gritando discursos. Seguimos la ruta del escándalo y encontramos en un corredor a un anciano desnudo con dos niñas que le frotaban la espalda con limones. Una de las niñas con los ojos demasiado grandes fue a buscar a sus hermanos y al rato llegó un muchacho seguido de otro pequeño y jorobado.

Nos presentaron unas tallas en lajas de piedra. Hacen figuras en relieve sacando estratos de una especie de pizarra. El hermano fuerte era el académico. Tenía varias figuras de Bolívar, una virgen de Coromoto y otros mitos y santos honorables realizados con buena factura. Se notaba que el jorobado era el aprendiz, el irracional y primitivo. Había tallado una cosmología de seres con menos categoría: un capitán Galata que mata a su esposa y se quita la vida, un Cupido con un arco sin cuerda, María Magdalena calva y con un ramo de espigas, y otros embatolados que jamás aparecerán en el santoral.

Le compré al jorobado todas sus lajas. Me sentía ante un hallazgo y no me interesaba la opinión ni los proverbios del fotógrafo. Estaba tan avergonzado de lo barato de mi adquisición que además de pagarle le regalé al artista un catálogo de pinturas Montana y unas muestras de mármol que tenía en la camioneta.

Seguimos camino. Aún nos faltaba llegar a las colinas de los verdaderos talladores de cucharillas y bastones.

Había escuchado esa leyenda de unos artesanos viejísimos e inaccesibles que inventan los temas, las técnicas, las curvas y los gestos que luego imitan y deforman los demás artesanos de Guadalupe. Me sentía ávido, ansioso y con poco tiempo para llegar al epicentro, al origen de todo aquel universo.

La carretera desapareció y la camioneta enfiló por el lecho de una quebrada seca. El polvo era más suave y terso que el asfalto. Provocaba correr. Las márgenes de recios taludes nos acompañaban anunciando con sombras las próximas curvas. Era la hora en que la arcilla y la luz adquieren el mismo tono y uno no sabe si flota o se hunde en lo mejor de la tarde.

Fue entonces cuando vi al hombre, a su camisa blanca y al cajoncito brillante. Una mujer con un vestido sin color lo seguía de cerca. Venían a buen paso. Aminoré para no levantar polvo y los saludé con un gesto. Al pasarlos me quedó vibrando la imagen de aquel cajoncito. Era como el de los limpiabotas, pero más largo, más decorado, más misterioso. Tenía dibujos que no puedo recordar; esas formas que se nos quedan dando vueltas en la cabeza con sus propias leyes. Los bordes estaban adornados con ristras de clavos de cabeza lijada que daban giros semejantes a brocados de plata. Yo venía ya eufórico con mi capitán Galata y mi calva María Magdalena, y me marearon unos deseos compulsivos por poseer aquella caja preciosa. Sabía que comprarla dependería de mi audacia.

Retrocedí sin dar explicaciones y frené de golpe a pocos metros de los caminantes.

Llene de polvo todo el camino y me bajé de la camioneta sin apagarla. Mi manera de moverme, torpe y vehemente, no guardaba relación con aquel paisaje apacible, telúrico. Casi sin aire grité:

-¡Amigo!

El hombre se detuvo y su mujer continuó hasta tropezarlo. Quedaron apoyados uno en el otro. No había tiempo para preludios ni aproximaciones. Di dos pasos y volví a gritar:

-¡Amigo!… Ese cajoncito es una belleza… Se lo compro.

Vi en las caras que el negocio sería difícil y no los dejé pensar.

-Es una belleza. Ponga usted el precio.

El hombre y la mujer se miraron y se juntaron un poco más. La mujer aferró sus manos a la madera. El hombre logró responder.

-Es que no lo puedo vender. Se me murió el niño y voy hasta Quíbor a que el cura me lo bendiga antes de enterrarlo.

Recuerdo que miré el cielo y los bordes de las colinas. Sabía bien que jamás podría olvidar aquel lugar. Tenía de alguna manera que incluirme en aquella tierra, formar parte de lo que estaba pasando, dejar de ser un extraño, un accidente absurdo, un imbécil. Moví las piernas para sentir los pies en el polvo y abrí los brazos pidiendo perdón. Traté de imitar la cadencia serena del padre y de la madre y les dije en voz baja:

-¿Y no quieren que los lleve hasta el pueblo?

El hombre miró hacia donde se ocultaría el sol y me contestó antes de seguir caminando:

-Ya no falta tanto y usted va para otras partes. En Guadalupe habrá quien nos lleve a Quíbor.

Cuando me senté y agarré el volante esperé una explicación sin moverme, pero el maestro callaba. Se iba la tarde y decidí preguntar:

-¿Y por qué no me advirtió que era una urnita?

Cuando sentí en mi boca aquel nuevo diminutivo traté de atraparlo con la mano, pero ya estaba afuera y daba vueltas en la camioneta.

Arrancamos y el fotógrafo me consoló:

-No se preocupe, arquitecto… a lo mejor hasta le agradecieron el gesto.

No pudimos encontrar el final de aquel camino. Resulta que no tiene fin pues llega a Quíbor por otra ruta más larga, más solitaria. La leyenda de los viejos artesanos es cierta, pero murieron hace cientos de años.

Esa noche nos hospedaron en Barquisimeto unos conocidos del fotógrafo y me dormí pensando en qué iba a hacer con tantas lajas de piedra. El domingo temprano salimos para Caracas. Lo dejé en la misma esquina, con el mismo bulto y el mismo termo. Desde entonces lo he visto unas tres veces.

Creo que seguimos siendo amigos.